长期以来,青花瓷被陶瓷界视作元明清三代专属。随着考古工作持续推进,自20世纪70年代起,“唐青花”渐受学界关注。唐青花在中国陶瓷史上有着怎样的影响力,唐青花的“青白美学”何以成为跨文明对话的视觉语言?河南省郑州市文物考古研究院首任院长、研究馆员张松林近日接受东西问”专访,详细解读。

现将访谈实录摘要如下:

记者:唐青花在中国陶瓷史上有着怎样的影响力?

张松林: 青花瓷 ,又名白地青花瓷。长期以来,青花瓷被陶瓷界视作元明清三代的专属。随着考古工作推进,从20世纪70年代开始,唐青花逐渐成为学界关注焦点。

1975年,在江苏扬州唐城遗址考古发掘中,出土了一片青花瓷枕残片,后经中国著名陶瓷专家冯先铭鉴定为“唐代青花瓷枕片”,并收录于《中国陶瓷史》,从此揭开唐青花研究的序幕。此后,扬州、郑州等地亦发现同类残器,但多为小件或残片。1998年,印度尼西亚勿里洞岛海域“黑石号”沉船出水3件唐青花瓷盘。尽管这些青花瓷器均被断代为唐代遗物,但其诞生地仍未确定。

直至21世纪初,谜底终于揭晓。考古机构先后对巩县(今河南巩义)黄冶三彩窑址和白河瓷窑遗址进行发掘,发现这两个窑口均有烧制唐青花的痕迹。随后,考古人员通过对比分析不同地区出土的唐青花碎片的造型、胎质、釉料及物理化学组成,最终确认巩县为唐青花的发源地。2006年,郑州市文物考古研究院又对郑州上街区峡窝镇唐墓进行发掘,出土两件白釉青花塔式瓷罐。结合巩县窑出土的一批唐青花标本,证明唐青花从唐代中晚期已进入成熟阶段。

2025年8月13日,在位于河南郑州的河南南水北调博物馆,唐代青花瓷专题展“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”上展出的郑州唐墓出土的青花塔式罐。

记者:唐青花的“青”从何而来,其发展历程是什么?

张松林: 进入唐代,丝绸之路愈发兴盛。商贸往来带来了文化交流。波斯人崇尚青色,这对中国瓷器影响颇大。随着大量波斯人定居中国,唐代社会对青色需求增长。波斯商人将钴类颜料和技术引入中国,并被中国匠人运用到唐三彩制作之中。因此,唐青花也是丝路文明交融的结晶。

青色在唐三彩上的成功使用,促使了当时重要瓷器产地巩县烧制出青花瓷器。当时巩县瓷土杂质较多,古代工匠使用化妆土涂层之法提高白瓷的白度。到唐代发明唐青花时,工匠们在瓷器胎体上涂上一层白色化妆土涂层,又在化妆土涂层上用钴类颜料绘制图案,最后涂上一层透明釉,进而烧制出青色彩瓷。

由于巩县地处大唐东都洛阳近郊,又是隋唐大运河中黄河转向洛河的转运码头,巩县窑生产的唐青花一部分供朝廷消费,一部分就在巩县装船运往扬州出口,所以唐青花集中在巩县和扬州被发现。

“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”上展出的唐代青花穿带壶。

记者:唐青花与元青花有何异同?

张松林: 唐青花与元青花的重要区别在于胎体、釉色、装饰图案、器型和文化内涵等方面。

从胎体来看,早期唐青花胎体较厚,杂质较多,直至巩县白河窑烧制唐青花时,胎体才变得纯净,胎色变为纯白,胎体相对较薄,显示出成熟和更高级的状态;元青花瓷胎普遍厚重,采用瓷石加高岭土“二元配方”,胎体常有孔隙,釉面偶见棕眼。

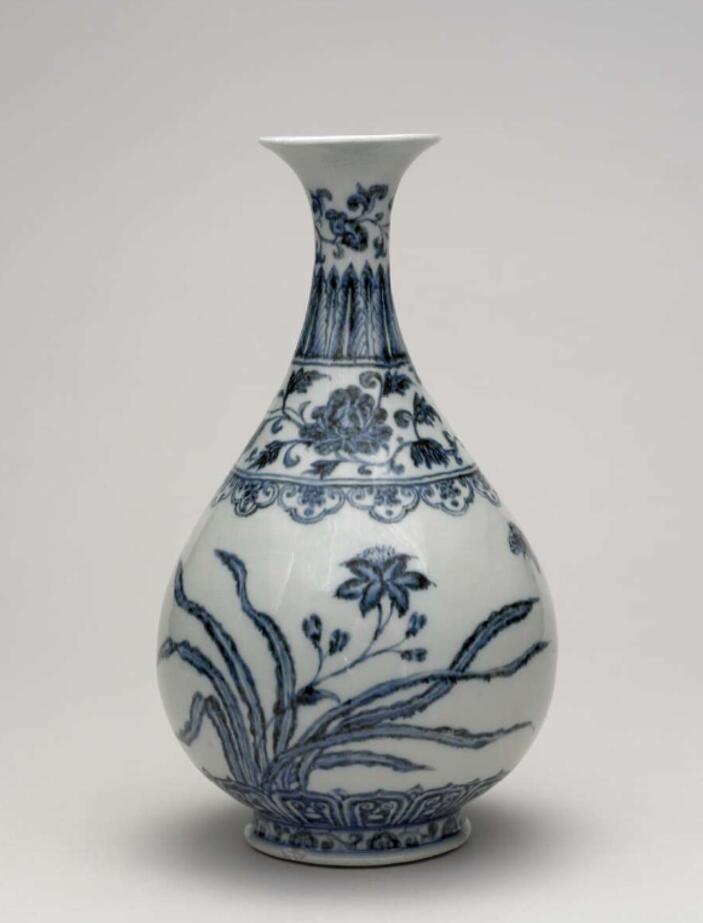

在釉色方面,唐青花釉料釉色多为白色发灰或白色发青,透明釉釉层较薄,釉面不够莹润,整体色调不够稳定,常现钴蓝颜色晕散现象;元青花釉层肥厚,呈青白色,釉面光泽莹润,因使用进口的“苏麻离青”钴料(印度尼西亚颜料)加之含铁量高,其发色浓艳深沉,常出现“铁锈斑”和晕散效果。

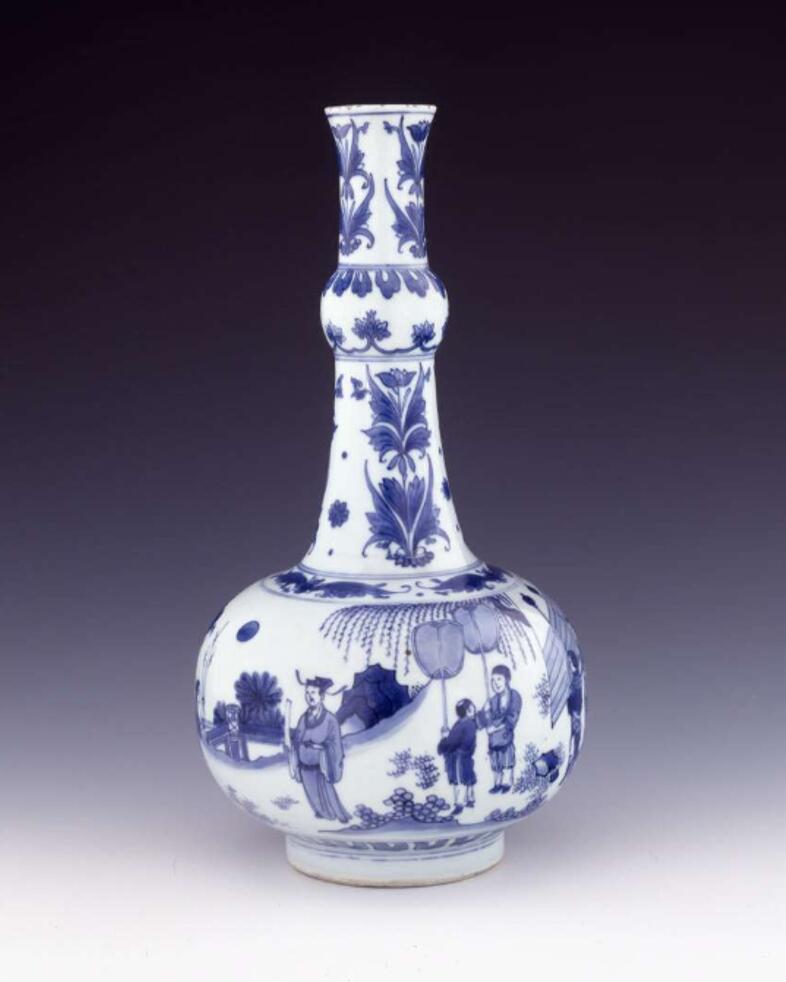

在纹饰方面,唐青花纹样融合东西方艺术元素,有斑点纹、花卉、人物、鸟虫等传统图案,还有万字纹、水草、菱形散叶纹等几何图案,题材简明,绘画笔法简单;元青花装饰题材丰富,有龙凤、麒麟、鸳鸯等动物纹,还有牡丹、莲花等花卉纹,尤其是大量使用历史故事、人物等图案,构图丰满,图案繁茂。

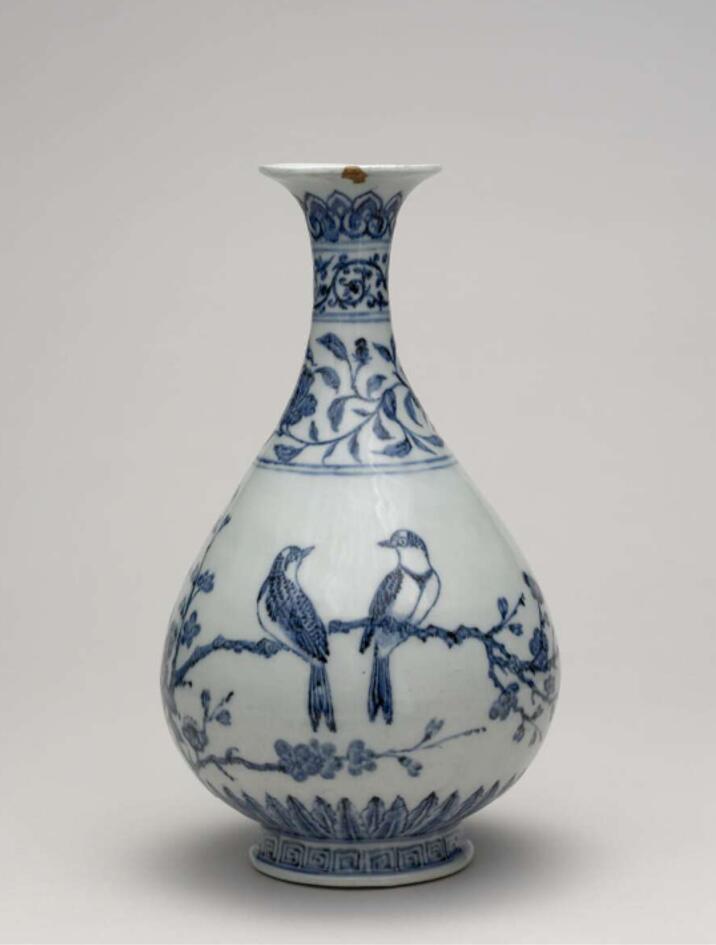

目前,全国出土的唐青花标本以碗、盘、罐等小器物为主,最大的就是郑州峡窝唐墓出土的唐青花瓷塔式罐,高达34厘米。元青花则造型多种多样,有大罐、梅瓶、玉壶春瓶、大盘等。因唐青花处于青花瓷的萌芽阶段,是中外贸易产物,文化内涵还不够成熟。而元青花是多元文化产物,其纹饰受伊斯兰文化影响,器型适应西亚市场需求,更加体现了丝绸之路上的跨文明交流。

“丝路华章——唐代青花瓷瑰宝展”上展出的代长沙窑青釉褐斑褐绿彩草叶纹碗。

记者:从“湮没历史”到“文化IP”,唐青花“青白美学”何以成为跨文明对话的视觉语言?

张松林: 唐青花从历史长河中被重新发现并走向“文化IP”的舞台,其“青白美学”背后有着深刻的历史、文化与经济联系。

从历史角度看,唐青花虽曾被湮没千年之久,远比元青花的数百年沉寂更为漫长,这本身便是一种文化命运的戏剧性转折。但它的出现绝非偶然,而是文化、艺术、技艺与社会共识共同作用的结果,是深厚文化积淀与科学技术支撑下的发现。这种历史深度赋予了唐青花独特的文化身份,使其成为连接过去与现在的桥梁,为跨文明对话提供了丰富的历史语境。

唐青花的文化价值在于其作为文化IP的独特性和吸引力。目前,唐青花在全球范围内拥有大量忠实粉丝,他们不仅热爱这一文化符号,更乐于消费与之相关的文化产品。这种广泛的受众基础体现了唐青花文化IP的强大吸引力和传播力,是其成为跨文明对话视觉语言的重要前提。同时,唐青花的变现能力极强,其文化IP通过授权合作、衍生开发、粉丝经济等多种方式,能够产生显著经济价值,推动其跨文明传播的广度和深度。

唐青花的“青白美学”具有极高的辨识度和普适性。唐青花的造型、装饰、色彩等元素都可以成为品牌logo,易于被不同文化背景的人群所接受和喜爱。这种美学特征使得唐青花在跨文明对话中能够迅速跨越语言和文化障碍,成为一种通用的视觉语言。此外,唐青花还可以与元、明、清等不同历史时期的青花瓷进行延伸和拓展,通过不断推出新的产品和服务,保持其市场竞争力和吸引力,进一步丰富跨文明对话的内涵。

总之,唐青花的“青白美学 ”之所以能成为跨文明对话的视觉语言,是因为它兼具历史深度、文化价值、美学特征和传播潜力。它不仅是中国传统文化瑰宝,更是连接不同文明、促进文化交流的重要桥梁。(完)

受访者简介:

张松林。受访者供图

张松林,郑州市文物考古研究院首任院长、研究馆员。曾担任郑州大学特聘教授、硕士研究生导师、北京大学中国考古学研究中心客座研究员、中国社会科学院古代文明研究中心特聘研究员等。享受国务院政府特殊津贴。曾先后主持完成夏商周断代工程考古、荥阳织机洞遗址发掘与研究等多个国家级科研项目。代表性著作有《唐代白釉彩瓷》《河南唐三彩与唐青花》《问瓷录(三卷本)》《中国古代镇墓神物》《古都郑州》等。

来源:中国新闻网