非物质文化遗产是人类文明的结晶,是全人类宝贵的共同财富。它承载着人类的智慧,见证着人类历史的文明与辉煌,是世界文化多样性的生动体现。

非物质文化遗产传承的核心在于人。人既是非物质文化遗产的持有者,也是传承者和保护者。

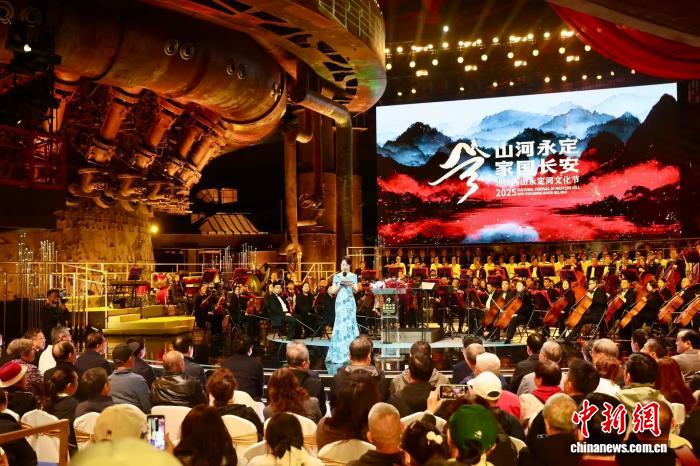

中秋是中国的国家级非物质文化遗产。2025年中秋期间,来自30多个国家的300多位中国各级非遗传承人、非遗学者齐聚北京世界公园,举办了一场意义重大的世界非遗传承人艺术节。

活动期间,围绕非遗商贸、非遗标准等多项非遗议题达成了共识。在《共同行动计划》的推动下,非遗将重塑文化贸易新规则,成为促进民心相通的核心载体。

当前,百年未有之大变局加速演进。国内产品市场竞争日趋激烈,生活及文化产品价格呈现下行趋势。与此同时,国际社会普遍面临通货膨胀压力,物价持续上涨。在此形势下,文化与贸易既面临重大发展机遇,也面临严峻挑战。非物质文化遗产作为国家和民族历史文化成就的重要标志,具有深厚历史底蕴和独特文化价值,已成为开拓国际市场的有效抓手。然而,国际非遗标准存在巨大空缺,没有全球共识的非遗规范,海外市场对中国非遗产品存在认知偏差,无法辨别中国各级机构认定的非遗项目、非遗传承人。为维护中国非遗产品国际声誉,保障海外消费者权益,加强世界非遗传承人认定工作已成为关键环节。

中国标准化协会文化产业标准委员会副主任王向宁讲,非遗在文化产业中有着举足轻重的作用,它是文化产业的重要源泉和核心竞争力所在。非遗蕴含着丰富的历史、文化、艺术和科学价值,这些独特的价值能够为文化产业提供源源不断的创意灵感和素材。从文化产业的角度来看,非遗可以衍生出众多的文化产品和服务。比如传统手工艺非遗项目,能够开发出具有特色的文创产品,既传承了技艺,又满足了市场对于个性化、文化内涵产品的需求。像一些传统的刺绣、陶瓷等技艺,经过创新设计后,成为了备受欢迎的高端礼品和艺术品,不仅提升了产品的附加值,还传播了中国文化。在旅游产业中,非遗也扮演着重要角色。许多地方将非遗元素融入到旅游项目中,打造出具有地域特色的文化旅游线路。游客可以亲身参与非遗体验活动,这不仅丰富了旅游的内容和体验,还促进了当地经济的发展。对于世界非遗标准的规划,首先要建立一个科学、系统的标准框架。这个框架应该涵盖非遗的各个方面,包括认定、评定、产品的质量标准等。对于非遗产品的质量标准,要制定严格的规范。这样才能保证非遗产品的质量,提升中国非遗产品在国际市场上的竞争力。同时,我们还要加强国际合作与交流。世界非遗标准的制定需要全球各国的共同参与和努力,我们要积极与其他国家分享中国非遗成果,同时也要学习借鉴其他国家的优秀做法。通过国际合作,建立起一个全球共识的非遗标准体系,促进非遗在全球范围内的保护和发展,让中国非遗更好地走向世界。

国家级非物质文化遗产徽州竹雕代表性传承人、中国工艺美术大师洪建华讲,非物质文化遗产是人类共同的财富,需要人人尊重非遗,所以它就需要高标准才能体现出中国的智慧和技艺,中国需要了解世界,世界也需要了解中国。非遗需要标准,也不需要标准,制作技艺需要标准,艺术发展不需要标准,国际推广需要标准,推行的方式也不用标准,我们虽然做的是竹雕,也是在传播中国文化,是中国的匠人,也是传播文化的大使。我们还可以借助这个标准,开展更多的国际交流活动,通过作品的展示和交流,增进彼此对不同文化背景下竹雕艺术的理解和欣赏。同时,在交流过程中,我们也能学习到其他国家和地区的优秀经验和创新理念,进一步丰富和发展徽州竹雕。我们可以借鉴现代设计理念,对传统的竹雕作品进行创新设计,使其更符合国际市场的审美和需求。

中国侨联委员、中国高等教育学会理事、国家标准化委员会委员、北京市政协委员,中国人民大学教授、博士生导师殷强先生在活动上发起关于推动非遗国际文化交流和文明互鉴,与合作各国和国际标准化组织共同建立非遗国际标准的倡议:倡议在联合国教科文组织和中国政府相关部门,和参与协作的国际标准化组织、有关国家各方的合作、协助下,共同协商、研究、拟定出非物质文化遗产传承和保护的国际标准,让人类的共同文化财富得到进一步保护和传承,建立共同标准,推动非遗国际文化交流,和各国、各民族之间开展文明互鉴、建立友好交流!

他讲,制定非遗国际标准,首先要考虑到文化的多样性。不同国家和民族的非遗都承载着其独特的历史、文化和价值观,标准不能以某一种文化为中心,而应该尊重和包容各种文化。其次,标准要具有科学性和可操作性。对于非遗项目的评定,应该有明确的指标和流程。比如在评定非遗技艺时,可以从技艺的历史传承、工艺难度、创新性等方面进行考量。对于非遗传承人的评定,除了技艺水平,还应该关注其传承的意愿和能力,以及在文化传播方面的贡献。

再者,国际标准的制定需要广泛的国际合作。这不仅仅是各国政府之间的合作,还需要包括民间组织、学术机构等多方面的参与。通过国际合作,可以整合各方的资源和智慧,制定出更加合理、公正的标准。例如联合国教科文组织在非遗保护方面发挥了重要作用,我们可以借助类似的国际组织平台,推动非遗国际标准的制定和推广。

最后,制定非遗国际标准的目的是为了更好地保护和发展非遗。一方面,标准可以帮助各国更好地识别和保护本国的非遗项目和传承人;另一方面,也可以促进非遗在国际间的交流和传播,让更多的人了解和欣赏到不同国家的非遗文化。我相信,在各方的共同努力下,我们一定能够制定出一个科学、公正、透明的非遗国际标准体系,为非遗的保护和发展做出更大的贡献。

法国设计师协会会长魏镇女士更多的是从创新上和大家做些分享。从设计的角度来看,非遗与设计有着紧密的联系。设计能够为非遗的传承和发展注入新的活力,使其更好地适应现代社会的需求。

在国际市场上,设计是提升非遗产品吸引力和竞争力的关键因素。一个优秀的设计可以将非遗的文化内涵与现代审美相结合,创造出既具有传统特色又符合当代消费者喜好的产品。比如法国的时尚设计,常常会从传统的手工艺和文化元素中汲取灵感,将其融入到现代的服装、饰品等产品中,从而打造出具有独特魅力的时尚品牌。

对于世界非遗标准的制定,我认为在设计方面也需要有相应的规范和指导。首先,要鼓励对非遗元素进行创新设计,但同时也要确保设计不会破坏非遗的核心价值和传统技艺。这就需要制定一些原则和标准,来衡量设计是否在传承与创新之间找到了平衡。

其次,在非遗产品的包装设计上,也应该有一定的要求。包装不仅是保护产品的手段,更是传播非遗文化的重要载体。一个精美的包装可以更好地展示非遗产品的特色和价值,吸引消费者的关注。例如,一些中国的茶叶非遗产品,其包装设计可以采用传统的书画、图案等元素,营造出浓厚的文化氛围。

另外,从国际合作的角度来看,设计可以成为促进非遗交流的桥梁。不同国家的设计师可以通过合作项目,将各自国家的非遗元素进行融合和创新,创造出具有国际影响力的作品。这不仅有助于推广各国的非遗文化,还能增进不同文化之间的相互理解和尊重。

我们法国设计师协会愿意在世界非遗标准的制定过程中,发挥我们在设计领域的专业优势,与各国的专家、学者和非遗传承人共同努力,为非遗的传承和发展贡献一份力量。同时,我们也希望能够通过设计,让更多的国际人士了解和喜爱中国的非遗文化,推动中国非遗更好地走向世界。

北京大学中国政府治理中心副主任钱元强先生,从联合国教科文组织框架下,给与建议,为非遗发展,以及国家政策和政府治理地角度,给与标准的制定一些看法。他说,我们制定的世界非遗标准并不是要取代中国非遗标准,而是对其的一种补充和拓展。在具体的制定过程中,我们充分借鉴了中国非遗标准中的优秀经验和做法,比如对非遗项目的分类、评定流程等方面。同时,我们也结合了国际市场的需求和特点,增加了一些新的要素。

例如,在非遗产品的评定上,除了考量其传统技艺和文化内涵外,还会关注其在国际市场上的适应性和创新性。我们希望中国的非遗产品既能保留原汁原味的传统文化特色,又能在设计、功能等方面进行适当创新,以满足不同国家消费者的需求。另外,我们也会加强与各国文化机构的合作与交流,通过举办国际非遗展览、研讨会等活动,增进国际社会对中国非遗的了解和认识。这样一来,既能促进中国非遗的出海,也能在国际上形成一个良好的非遗文化交流氛围,共同推动世界非遗文化的繁荣发展。

活动中发布了《以文促商,共同行动计划》,制定的世界非遗界定标准将由中国标准化协会文化产业标准委员会制定、编写,世界非遗传承人大会评审委员会及国内外多家非遗行业机构、知名高校学院共同起草, 旨在更好的发展非遗、传播非遗,尤其是促进中国非遗出海,让更国际人士了解中国非遗,避免对中国文化误读。建立世界非遗传承标准的基础是遵循中国非遗标准,同时也在尊重各国的文化传统,彼此互鉴。

来源:中国网