中国主导的全球首个文化遗产保护国际标准通过立项

北京9月19日电 (记者 应妮)国际标准化组织文化遗产保护技术委员会第一届年会开幕式19日在北京举行。记者从会上获悉,由中国提出的全球文化遗产保护领域的第一个国际标准提案《文化遗产保护——博物馆文物防震——总体原则与要求》已正式立项。

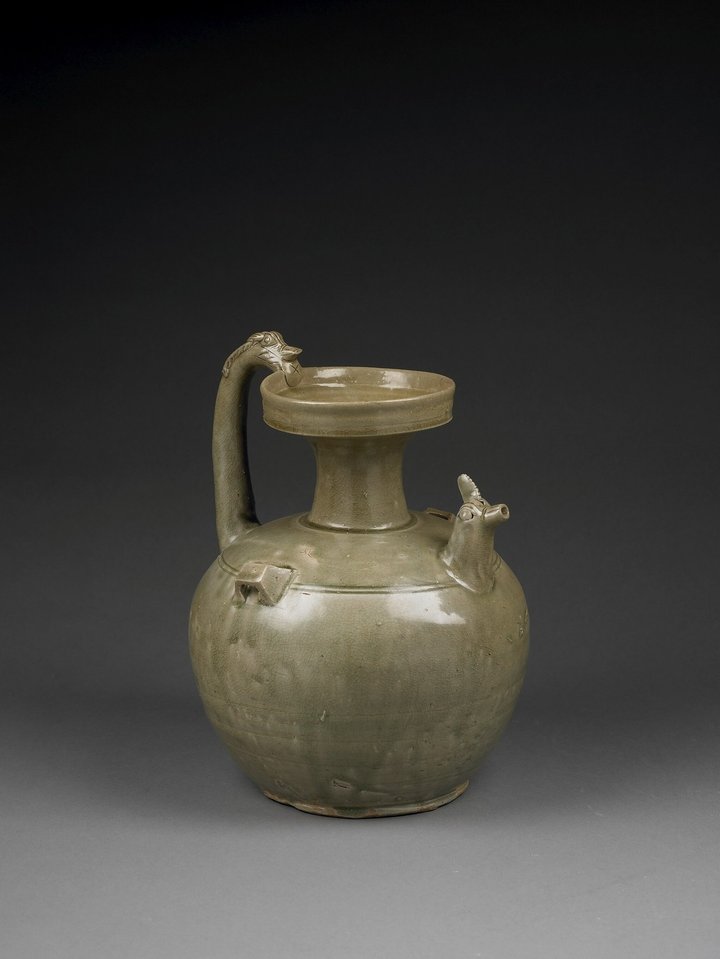

国际标准化组织文化遗产保护技术委员会秘书、故宫博物院文保标准部主任曲亮介绍,作为文化遗产保护领域的第一个国际标准提案,《文化遗产保护——博物馆文物防震——总体原则与要求》已正式立项,该提案是针对博物馆藏品预防性保护中对防震领域的一般性要求。同时,中国代表团提出的《壁画病害分类》《丝织品文物病害分类》《中国书画文物病害分类》《古陶瓷科学表征》4项国际标准预研项目建议得到参会各国专家的高度关注,为标准研制工作奠定良好基础。

作为博物馆文物防震的提案人,中国航空规划设计研究总院有限公司首席专家葛家琪表示,团队在近年强地震频发的中国西南、西北等地20余个博物馆中实施了防震保护项目,其中3个博物馆经历了6.2级以上强地震考验,其馆藏文物无一受损,证明了中国馆藏文物防震技术的可靠性与国际先进性。

据悉,国际标准化组织文化遗产保护技术委员会于2024年3月获得国际标准化组织技术管理局批准,秘书处设在故宫博物院。来自中国、意大利、美国、英国、俄罗斯等22个国家和国际文物保护修复学会的80余名代表参加了第一届年会。

来源:中国新闻网