上海8月20日电(范宇斌)在上海的工作室中,中华海外联谊会常务理事、上海市政协常委、上海市新的社会阶层人士联谊会原副会长陈海波轻轻擦拭着瓷器 。这些融合传统技艺与现代审美的艺术品,恰如他多年来在统战工作中的探索——在传承中创新,在创新中凝聚。

“上海基因”成就开放包容的思维底色

“上海教会我‘最重要的一课’就是如何在多元中寻找共识。”陈海波如是说。

作为国际大都市,上海开放包容、多元融合的城市特质深刻影响了陈海波的思维方式。作为土生土长的上海人,他将这座城市“海纳百川”的特质内化为自己的工作方法。

“我们的成长正值改革开放时期,上海的前沿视野、敢为人先的精神给了我们很大的底气和助力。”在陈海波看来,上海既是传统文化与现代文明的交汇点,也是创新与传承的试验场。这里汇聚全球的文化精华,也让他在自己的事业中,尤其是在推动民间外交和对外文化交流中不断创新。

他策划的“以慈化瓷——两岸陶艺文化交流展”“新瓷 New China”等项目,都是立足上海,依托上海的文化包容性,将传统文化艺术与当代创新结合,推动跨地域、跨文化的交流。

从“统战对象”到“统战力量”的蜕变之路

2017年8月,上海市新的社会阶层人士联谊会成立。作为新的社会阶层人士代表,陈海波当选副会长。此后几年,他围绕喜迎十九大、新中国成立70周年、建党100周年、喜迎二十大等重要节点,策划或参与多场活动。让他印象深刻的是,他们策划的“唱支山歌给党听”交响音乐会,成为凝聚新的社会阶层人士的生动实践。

“统战工作不是单向的,而是互相成就的过程。”陈海波深有感触,他见证了新的社会阶层人士在统战工作中的角色转变。与此同时,陈海波还担任了全国新的社会阶层人士服务团三分团的团长。

“自从加入这个大家庭以来,我受到极大的鼓舞与启发,不仅有助于我们日常事业发展,而且也为我们提供创新的工作思路,并搭建更广阔的平台,我自己也从‘统战对象’转变为‘统战力量’。”陈海波说。

在上海,新的社会阶层人士被称为“海上新力量”。谈及这一群体,陈海波用“散是满天星,聚是一团火”来形容其特质。他认为,新的社会阶层人士是上海发展的生力军,其职业的新兴性——数字经济、知识经济、文化创意等,需要多元价值观和灵活关系。这种特质使“海上新力量”能够将多元价值包容与国家使命担当相结合。

在陈海波看来,新的社会阶层人士的“非体制依附性”,正是其独特优势所在,能够在行业引领、群体代表和社会奉献等方面发挥作用。他特别强调文化领域的新的社会阶层人士在弘扬传统文化、推进文化产业发展、加强对外交流等方面的不可替代性。

“新的社会阶层人士可以通过自身的专业优势和影响力,创作传播优秀文化作品,讲好中国故事,积极参与社会公益事业,关注社会热点问题,为社会进步贡献力量。”他说。

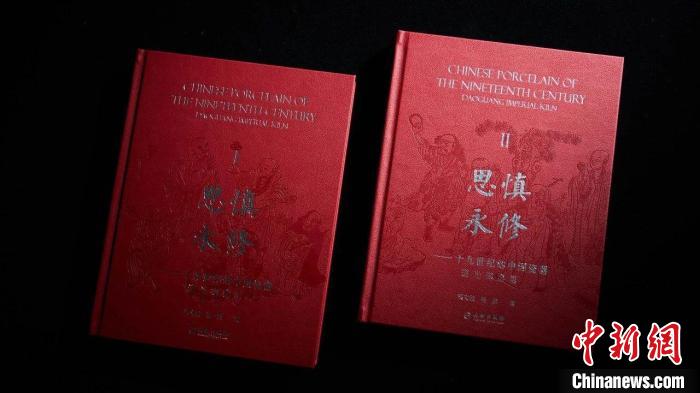

陈海波与他收藏的部分陶瓷作品。 范宇斌 摄

文化统战的创新实践

陈海波工作室桌上摆放着多件陶瓷作品,这些是“新瓷 New China”项目的成果。

20世纪90年代,陈海波因扶贫工作来到江西景德镇,从此与瓷结缘。2012年开始,陈海波策划了对外文化交流活动,主要是以中国当代艺术陶瓷为载体,打造“新瓷 New China”项目,通过国际性的展览、学术论坛,向国际社会推介中国陶瓷。

2024年9月,他策划举办了“2024新瓷 New China中国当代艺术陶瓷走进巴黎”文化交流活动,不仅汇集了12个国家的艺术家参与,也得到了新的社会阶层群体的参与。

“陶瓷是中国递给世界的一张名片。”陈海波说。在巴黎的展览现场,外国观众对中国当代陶瓷的创新表达赞叹不已。更让他自豪的是,这个项目成功凝聚了海内外新的社会阶层艺术家的力量,实现了“新新相惜”的聚合效应。

“随着新的社会阶层群体意识的不断清晰,毋庸置疑,新的社会阶层人士将成为民间文化艺术发展传承和对外交流合作的重要推动力量。”陈海波表示,未来将深耕“新瓷 New China”品牌项目,继续拓展中国当代艺术陶瓷的推介,同时发挥新的社会阶层人士在文化统战领域的优势和影响力,讲好中国故事,促进中外文明互鉴。

近年来,陈海波正在研究统战文化和文化统战的课题。在这个需要最大同心圆的时代,他以瓷为媒,用文化的力量连接多元群体,绘就新时代统战工作的壮美画卷。正如他所言:“文化是最具粘合力的,这种文化底蕴黏合剂,是大家能够凝聚在一起的基础。”

在陈海波看来,新的社会阶层人士虽然身处各行各业,但大家以中华优秀传统文化为共同的基础,形成文化共识,坚定文化自信,各自发挥所在领域的优势与专长,调动方方面面的文化力量,画出更大的同心圆。

他认为,统战文化可以成为连接多元群体的“黏合剂”,通过文化实践实现思想引领。具体而言,就是应该“联系起来、组织起来、活动起来、凝聚起来”,其关键在于将文化资源转化为凝聚力工具。比如,通过“唱支山歌给党听”活动,以艺术激发爱国情怀,实现情感共鸣;通过“新瓷 New China”项目,整合多方资源,形成文化统战合力。

大团结精神的当代诠释

“统战工作的精髓如同制瓷的釉料,能把不同的元素融合成完美的整体。”陈海波这样比喻。

对于未来,陈海波计划将数字技术融入文化统战工作。作为上海市政协常委,今年他在提案建议中倡导“以数字技术赋能文化艺术,助力上海打造数字文旅城市”“把城市地标和城市形象通过文化艺术演出的形式传播出去”。他表示,上海作为党的统一战线政策提出地,统战文化资源丰富,要让传统与现代对话,从而更加彰显这些资源连绵不断的动力。同时,要面向海内外观众,打造更多更具创意的文化产品。

谈及统一战线所蕴含的大团结精神,陈海波认为,这是“多元一体、和合共生”的实践哲学,既依靠旗帜鲜明的政治引领,也需要润物无声的文化浸润。“新的社会阶层人士的大团结,应建立在共同的使命担当和家国情怀上,既尊重个体创造力,又凝聚集体行动力。”

在工作室里,灯光映照着那些跨越时光的瓷器。陈海波说,每件瓷器 都承载着文化交流的使命,正如新时代统战工作,既要守住传统的“底色”,又要绘就创新的“纹样”。在他看来,用世界语言讲好中国故事,正是新的社会阶层人士在新时代的独特担当。(完)

来源:中国新闻网