浙江龙泉:青瓷宝剑“点燃”暑期文旅热

8月14日,小朋友体验龙泉宝剑锻制技艺。浙江丽水龙泉市素有“青瓷之都”“宝剑之邦”的美誉,2006年,龙泉青瓷烧制技艺、龙泉宝剑锻制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录。正值暑期,不少游客前往当地感受青瓷宝剑文化的魅力。中新社记者 傅飞扬 摄

8月14日,游客参观龙泉青瓷艺术装置

8月14日,游客欣赏龙泉青瓷艺术作品

8月14日,小朋友为陶瓷作品上彩釉。

来源:中国新闻网

8月14日,小朋友体验龙泉宝剑锻制技艺。浙江丽水龙泉市素有“青瓷之都”“宝剑之邦”的美誉,2006年,龙泉青瓷烧制技艺、龙泉宝剑锻制技艺被列入首批国家级非物质文化遗产名录。正值暑期,不少游客前往当地感受青瓷宝剑文化的魅力。中新社记者 傅飞扬 摄

8月14日,游客参观龙泉青瓷艺术装置

8月14日,游客欣赏龙泉青瓷艺术作品

8月14日,小朋友为陶瓷作品上彩釉。

来源:中国新闻网

北京8月13日电 (记者 应妮)由国家艺术基金资助的2025年度传播交流推广项目——“中国花釉陶瓷艺术作品巡展(北京站)”12日在京开幕。

展览现场。 主办方供图

此次巡展自桂林启程,先后走过景德镇、福州、禹州、呼和浩特等地,跨越南北地域,串联起各陶瓷重镇,形成了兼具学术深度与公众影响力的展示路径。巡展汇聚全国64位艺术家84件(组)花釉陶瓷代表作,参展阵容涵盖清华大学美术学院、中央美术学院、中国美术学院、中国艺术研究院、景德镇陶瓷大学等知名艺术院校,以及故宫博物院等文化机构,同时囊括多位中国工艺美术大师、国家级非物质文化遗产代表性传承人和省级工艺美术大师,呈现出技艺与学术兼备的艺术格局。

北京站展览除了延续巡展“传承经典·花釉艺术生活美学”“匠心妙想·花釉艺术创意呈现”“边界融合·花釉艺术前沿表达”三部分结构,还特别设置了沉浸式展厅,通过数字科技与花釉艺术的结合,营造多维感官体验,令观众得以在光影与釉彩的交错中,体验传统工艺与当代科技的共生之美。

展览沉浸式展厅现场。 主办方供图

项目负责人、北京城市学院文化遗产学部文物数字研究中心主任李冰表示,花釉陶瓷以其层层叠映、变幻莫测的釉色语言与跨越千年的文化底蕴,不仅是中华陶瓷工艺谱系中兼具技术高度与审美深度的重要代表,更是体现东方造物智慧与当代设计精神融合的鲜活案例。她希望北京站不仅是巡展阶段性的收官与总结,更是开启中国花釉陶瓷艺术从“全国巡展”迈向“全球对话”的战略起点。

开幕当天还举办了“亲子花釉体验美育活动”和“中国花釉陶瓷艺术作品巡展(北京站)”学术研讨会。

据悉,展览由中国工艺美术学会指导,北京城市学院主办,将在北京陶瓷艺术馆持续展出至8月26日。展览期间还将举办公众导览等活动,进一步深化花釉陶瓷的公众传播与美育功能。(完)

来源:中国新闻网

景德镇8月11日电 (记者 李韵涵)11日,“瓷的未来”2026景德镇国际陶瓷艺术双年展(以下简称“双年展”)新闻发布会在景德镇陶瓷大学举行。记者从会上获悉,本届双年展将面向全球征集作品220件(套),总奖金高达200万元,共66个获奖名额。

8月11日,“瓷的未来”2026景德镇国际陶瓷艺术双年展新闻发布会在景德镇陶瓷大学举行。景德镇陶瓷大学 供图

据了解,本届双年展由江西省文化和旅游厅、景德镇市人民政府、景德镇陶瓷大学、国际陶艺学会(IAC)、中国对外文化集团有限公司共同主办,将于2026年6月底在景德镇举行。此外,本届双年展邀请并确定了国内26位、国际14位共40位代表,涵盖11个国家和地区的知名教授、专家和学者代表、机构代表、陶瓷产区代表、国际知名的杂志代表组成的艺术委员会。

“这是中国面向世界最重要的陶瓷展览,也是国际陶艺学会一直参与主办重要展览之一。”联合国教科文组织国际陶艺学会主席Oriol表示,景德镇国际陶瓷艺术双年展已经是一个重要的国际性陶瓷文化与艺术交流平台,获得了世界范围内陶瓷艺术界的广泛关注。

江西省文化和旅游厅二级巡视员刘昌兵表示,“瓷的未来”不仅关乎技艺的传承与突破、材料的探索与革新,更指向世界文明交流互鉴的美好图景。本届双年展广邀全球艺术家,搭建东西方陶瓷艺术交流平台,将陶瓷的辉煌历史、多元现状与创新发展紧密联系,推动陶瓷艺术在互学互鉴中共同进步,为世界陶艺的繁荣贡献中国智慧、江西方案。

中共景德镇市委常委、宣传部部长张龙表示,过去两届“双年展”,分别以“瓷的精神”“瓷的旅程”为主题,诠释了当代陶瓷新材料、新工艺以及设计理念创新的无限可能。连续两届“双年展”的举办,有效搭建了全球艺术家展示创新成果的高端国际舞台和学术平台,有力促进了不同文化和艺术形式的交流互鉴。

本届双年展执行策展人、景德镇陶瓷大学美术学院教授金文伟表示,本届双年展作品征集继续维持往届的五大类别,分别是:器皿类80件(套)、雕塑类80件(套)、绘画类30件(套)、装置类25件(套)、影像类5件(套),总计220件(套)。

金文伟称,本届双年展总奖金高达200万元,共66个获奖名额,提高了青年获奖人数。奖项分别是:组委会设立的最高奖“景蓝奖”1名,奖金30万元;“高岭奖”5名,奖金10万/人;由广东道氏技术股份有限公司设立的“道氏艺术奖”10名,奖金6万元/人;由北京国中陶瓷艺术研究院设立的“国中新锐奖”50名,奖金1.2万元/人。

来源:中国新闻网

昆明8月6日电 题:郑和下西洋造就了怎样的“郑和大交换”?

——专访复旦大学历史系特聘二级教授、博士生导师邹振环

作者 陈静

郑和下西洋是中国古代海上丝绸之路发展的高峰,引发了一场亚非区域长达数十年的中外文明大交流,并对之后的全球性互动产生了深远影响。郑和下西洋作为“和平之旅”的意义已有学者进行了讨论,但对于其划时代世界意义的阐发仍有探讨空间。

2025年,复旦大学历史系特聘二级教授、博士生导师邹振环借鉴“哥伦布大交换”,提出“郑和大交换”新概念,阐述郑和下西洋对于大航海时代前后全球贸易发展、文明交流互鉴的深刻影响。东西问”近日就此专访邹振环,予以解读。

2024年7月28日,来自加拿大、爱尔兰、秘鲁等17个国家的华文媒体代表走进郑和故里云南昆明,驻足郑和雕塑前,重温600多年前的帆影和波涛。李嘉娴 摄

现将访谈实录摘要如下:

记者:从世界史的角度看,郑和七下西洋有什么意义?

邹振环:要评价郑和七下西洋的意义,首先要了解“大航海时代”,又称“地理大发现”,是指1492年由哥伦布开始的,达·伽马、迪亚士、麦哲伦等航海家在欧洲以外地区进行的地理探索,后来这个概念渐渐扩大,普遍指从15世纪至17世纪期间欧洲船队赴世界各个地区寻找新的贸易航道,以发展欧洲新生资本主义的历史过程。而在此之前,郑和已七下西洋,开创了中国航海史的新时代。

从海洋史角度看,郑和区域大航海的意义非常重大。郑和第四次下西洋已到达莫桑比克沿海,即南纬33度以南接近好望角之地,没有郑和所开拓的太平洋和印度洋航路,欧洲人无法这么快到达中国。

从全球史的视野来看,大航海将人类带入一个整体发展的全球化新时代。而郑和下西洋促进了亚非贸易网络初建,构成了全球贸易体系的重要一环。在全球海路物种乃至技术的大交换开启之前,郑和首先开启了“亚非大航海”,可以视为大航海时代的前奏,形成了亚非区域内人员、物品、物种、技术和观念的“郑和大交换”。

记者:作为郑和下西洋主要交换礼品之一,陶瓷如何开启了世界贸易局面?

邹振环:郑和船队通常拥有60余艘宝船(“西洋取宝船”的简称),连中小船只在内,达200余艘。每次出使,都会携带大量丝绸、瓷器、茶叶、铁器等,其中瓷器是最受欢迎的品种之一。

根据考古专家研究,留在肯尼亚的瓷器中竟有龙泉窑瓷器,这种瓷器烧制于洪武二十六年(1393)到成化年间,日本学者三上次男在埃及、苏丹以及阿拉伯半岛的亚丁一带,均发现了郑和下西洋时期的青花瓷。此外,在伊朗、阿塞拜疆、印度、斯里兰卡、马来西亚、土耳其等国家的博物馆,都收藏有约15世纪初的中国青花瓷,大多是明初外销瓷的遗存。

现代科技检测表明,元青花以及明初洪武、永乐的青料主要为波斯进口钴矿,随着国产钴料本土化,民窑青花瓷大量生产,青花瓷的发展达到黄金时期,逐渐从海外需求变成国内瓷器的主流。尤其是在成化时期,政府允许工匠“以银代役”,民营手工业快速发展,民窑遍地开花,大幅度提高了青花瓷产量。

借助这两个契机,明代青花瓷迈向新的发展阶段,从众多瓷器品种中脱颖而出,成为中国主流瓷器。

值得注意的是,明初是中国与伊斯兰世界交流的一个特殊时期,郑和七下西洋期间,船队所历之域多伊斯兰文化区域。白底蓝花的青花瓷象征纯洁高尚,深受伊斯兰世界人民的喜爱。穆斯林工匠来华亦带来了纹饰与技术的流通。在这种开放情境下,明代青花瓷呈现出浓郁的异域风格。

可以看出,青花瓷连接的已不仅是“东西两个世界”,而是一个整体的世界,一部全球史。

2024年7月10日,昆明市古船船模营造技艺非遗传承人付昆祥在昆明对复刻的郑和船队船模进行调整,为中国航海日举办的展览做准备。

记者:以陶瓷为引,郑和下西洋引发了怎样的“郑和大交换”?

邹振环:郑和下西洋有一个众所周知的使命,即寻找各种珍奇异宝,其中除了域外的奇花异木,还有各种异兽。长颈鹿、狮子等动物能够漂洋过海来到明朝,与郑和多次下西洋有关。其既是全球物种的交换,也承载着不同国家间文化的互动。

此外,郑和一行每次下西洋都满载丝绸、瓷器、铜、铁、麝香等几十种中国特色物产,同各国商民交换货物、进行贸易,购回如象牙、珍珠、珊瑚、香料等特产。交换的货物名目繁多,达11大类191种。

郑和船队带去优良的中国茶叶种子,途经暹罗时,曾分给当地农民栽种推广,遂传于中南半岛其他国家。郑和船队给爪哇三宝垄百姓带去了红豆(相思豆),之后在当地种植,受到人民喜爱;给印尼巴厘岛带去了荔枝,该岛遂成为出产荔枝之地。

至明代中叶后,沿着郑和下西洋打通的海上丝绸之路,域外的粮食作物如玉米、番薯;油料作物如花生,经济作物如棉花新品种、烟草;蔬菜作物如南瓜、胡萝卜等陆续传入,相继成为中国重要的栽培物,改变了中国种植业的结构,适应了明代人口增速。胡椒、椰子、槟榔、香蕉等,也陆续成为中国岭南地区栽培的植物。

郑和航行的亚非区域,开启了全球物种流通的先河,推动中国与亚非诸国的区域沟通和货物交换,为不同文明之间的交换打下了坚实的基础。

记者:“郑和大交换”如何促成了“文明大交换”?

邹振环:郑和下西洋加快了通过海路将全球联成整体的速度,为15世纪末至18世纪数以千计的西方人来华做了交通准备。西方传教士带来的海外新知识,也为明清中国人重新理解世界、认识海洋提供了助力,为全球大航海时代的到来作了交通、技术和知识上的准备。

如果说哥伦布远航开启了全球文明大交换,空间横跨太平洋、印度洋直至东非红海的郑和下西洋,则是开拓了亚非海上丝绸之路文明的大交换。

“郑和大交换”的大多数物品让百姓大开眼界,民众的知识范围随之拓展。商品的区域流动对域内外民众的生产行为和思想观念产生了不同程度的影响,提升了区域内和各地区之间物质生活的相互依存,甚至极大冲击着原有经济体系。在深刻塑造区域经济格局的同时,“郑和大交换”还让明人在获取商品的便捷度、丰富度上显著提高。

中华文明善于吸收异域文明,也在与外来文化交流中成长壮大。最早与外部的交流主要通过陆路,后唐朝有海上遣唐使,宋朝又开辟了对日航线和高丽航线,但海上交流毕竟有限。我们关注的人员、物品、物种、技术和宗教的大交换,转折点就是15世纪的郑和下西洋。

“郑和大交换”具备大航海时代前区域交换的若干特征,也体现了亚非区域文明作为全球文明部分的多样性和特殊性。它有助于认识和理解全球史中世界地区的变奏,将历史和今日的全球-区域发展史连接起来,为思考当下全球化时代议题提供经验。(完)

受访者简介:

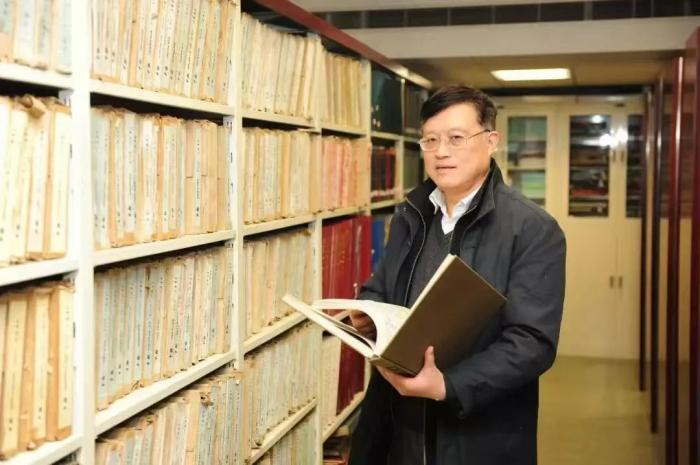

邹振环。受访者供图

邹振环,复旦大学历史系特聘二级教授、博士生导师。兼任复旦大学中外现代化进程研究中心研究员、香港中文大学翻译研究中心名誉研究员、中国中外关系史学会副会长、上海文史研究馆馆员等职。曾任埃尔兰根—纽伦堡大学、罗马大学、台湾大学、香港中文大学等高校客座教授,台北故宫博物院客座研究员。著有《世界想象:西学东渐与明清汉文地理文献》《再见异兽:明清动物文化与中外交流》《20世纪中国翻译史学史》等论著,多次获上海哲学社会科学优秀论著奖、华东地区优秀著作奖和全国高等学校科学研究优秀成果奖。

来源:中国新闻网

2025年8月1日,”胜利与和平——纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年主题创作陶瓷艺术展”启动仪式在北京陶瓷艺术馆举行。本次展览由中国陶瓷工业协会、中国互联网新闻中心、中国收藏家协会联合主办,北京陶瓷艺术馆、收藏天下(北京)文化有限公司、中国网中国瓷平台、北京百嘉艺术发展有限公司承办,以”铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”为核心主题,通过陶瓷艺术的独特语言,凝固历史记忆,呼唤世界和平,推动国际文化对话。

中国人民革命军事博物馆原馆长董长军、中国陶瓷工业协会理事长刘挺、中国收藏家协会会长刘铭威、中国互联网新闻中心副主任赵林、中央党史和文献研究院研究员曹前发、中国人民抗日战争纪念馆宣传推广部主任亢宁、中国陶瓷工业协会常务副理事长吴越申、中国陶瓷工业协会副理事长侯文全、中国陶瓷工业协会副理事长董博、清华大学教授王建中、国家博物馆研究员岳峰、中国收藏家协会陶瓷专委会会长荆志忠、中国收藏家协会工艺美术分会会长毛增印等出席活动,以及著名陶瓷艺术家曾瑾、陈烈汉、曹爱勤等,还有历史研究学者、文化界代表,共同见证了这一重要时刻。

“80年前,中国人民以巨大的牺牲和顽强的意志,赢得了抗日战争的伟大胜利,为世界反法西斯战争作出了不可磨灭的贡献。”在启动仪式上,中国陶瓷工业协会理事长刘挺强调了此次展览的重要意义。他表示:”陶瓷作为中华文明的瑰宝,以其永恒特质,成为记录历史的绝佳载体。我们以陶土为纸、釉彩为墨,用艺术的力量铭刻历史、传承精神、昭示未来。”刘挺理事长对参展艺术家将历史主题与现代审美巧妙结合的创作实践给予了高度评价,尤其赞扬了青年艺术家们以青春的视角和创新的思维,为抗战精神赋予新时代光芒的责任感。

中国收藏家协会理事长刘铭威在致辞中表示,此次展览的举办是协会发挥其组织优势,服务于国家重大历史纪念活动、满足社会公众精神文化需求的一次重要实践。他强调:”我们期望通过陶瓷艺术这一独特的媒介,将伟大的抗战精神具体化、艺术化地展现给公众。让历史发声,让艺术说话,生动地讲述党的故事、抗战故事、英烈故事,大力弘扬伟大的抗战精神。我们致力于引导收藏文化健康发展,丰富社会精神文化生活,提升民族文化自信,这是我们肩负的责任。”

中国人民抗日战争纪念馆宣传推广部主任亢宁致辞表示,”中国陶瓷工业协会始终致力于推动陶瓷艺术的传承、创新与发展。组织本次’胜利与和平’主题创作展览,是引导陶瓷艺术家扎根时代沃土、记录伟大征程、弘扬民族精神、讲好中国故事的重要举措。”本次展览通过陶瓷这一承载千年文明的独特载体,凝固壮阔的历史记忆,深切呼唤持久的世界和平,并积极促进国际文化对话,意义深远。

清华大学教授王建中、参展艺术家代表中国工艺美术大师、贵州民族大学陶瓷艺术研究院院长曾瑾以及北京陶瓷艺术馆馆长陈美霞也分别发表了致辞,他们从不同角度阐述了此次展览的意义,强调了铭记历史、珍爱和平的重要性,以及陶瓷艺术在传承历史文化、促进文明互鉴方面的作用。

作为此次活动的组织者,中国陶瓷工业协会副理事长董博表示:”为了筹备好这次’胜利与和平’主题创作陶瓷艺术展,我们团队早早便开始行动,向全国产瓷区政府、省市陶瓷行业协会以及广大陶瓷艺术家发出邀约。令人动容的是,各方都积极响应,大家怀着对历史的敬畏、对和平的珍视,全身心投入到这场意义非凡的艺术创作与展览筹备中。全国的陶瓷艺术家们踊跃参与主题创作,用瓷土与釉彩诉说那段峥嵘岁月;各产瓷区政府和行业协会也主动协调资源,为展览的顺利推进提供了有力支持。正是这种上下一心的凝聚力,让我们坚信,此次展览定能以陶瓷艺术为桥,让更多人在欣赏艺术之美的同时,铭记历史、感悟和平的珍贵,让伟大的抗战精神通过一件件陶瓷作品得以传承和弘扬。”

据介绍,本次展览中达到高水准的陶瓷作品将被纳入中国瓷数字溯源认证系统。通过这一系统,每一件入选的作品都将拥有独一无二的数字身份,让它们的艺术价值与历史意义得以永久留存。此外,这也为陶瓷艺术爱好者及收藏家提供了一个权威、可靠的鉴赏与收藏平台,进一步推动了陶瓷艺术的普及与发展。

据悉,本次展览汇聚了全国500多位艺术家的智慧与心血,经过精心遴选,荟萃出100余件陶瓷艺术精品。展览将持续至9月1日,并免费向公众开放。

来源:中国日报网

近日,河南省禹州市神垕镇光大瓷业的生产车间内,两条全自动隧道窑生产线正平稳运行。与传统陶瓷作坊不同,这里空气洁净,机械臂精准完成练泥、制泥、成型等工序,泥坯被有序送入窑炉,温控系统的数字光芒实时跳动。

“以前烧窑,工人得在高温旁守大半天。现在一条自动化生产线,能耗降低30%,产品合格率也大幅提升。”光大瓷业总经理毛帅看着温控系统上的实时数据感慨道。作为禹州炻瓷产业绿色转型的排头兵,光大瓷业投资700多万元推进环保技改,让企业踏上了可持续发展之路。如今,该企业年产能力达2000多万件,订单式生产能满足全球客户多样化需求,产品远销美国、欧盟、南非、东南亚等30多个国家和地区。一件件釉色温润、质地坚实的高档炻瓷餐具,擦亮着禹州陶瓷的“绿色名片”。

近年来,禹州市精准施策,引导企业以创新为引擎,推动钧陶瓷产业向绿色化、高端化、品牌化、融合化方向加速迈进,为这座“中国钧瓷之都”注入澎湃新活力。在坪山钧窑,曾经高居展柜的钧瓷珍品旁,釉色变幻的茶具、装饰品、咖啡杯错落有致。该窑艺术总监刘中玄说:“钧瓷的美不该被束之高阁,我们要让它走进日常生活。”

为推动钧瓷“下凡”,禹州市连续举办钧瓷文化旅游节,擦亮钧陶瓷产业名片,讲述钧陶瓷产业故事;引导企业研发低膨胀、高强度新型坯釉料,提升钧瓷实用性和成品率,拓展其在现代家居、高端陈设等领域的应用;引入自动化、智能化设备,提高生产效率和标准化水平;推进3D打印等数字化技术应用于模具制作和个性化设计。同时,鼓励各窑口设计师与院校合作,吸引国内外高层次人才,为产业转型注入“智动力”;打造大师IP提升艺术价值,规范使用“禹州钧瓷”国家地理标志保护产品标识,支持企业培育自有品牌,形成差异化竞争优势。

在神垕镇槐树湾创客基地,产业变革更为直观。大批陶艺家、设计师和非遗传承人齐聚在这里,昔日陶瓷仓库变身为创客基地和网红民宿。每逢节假日,神垕古镇陶瓷市集上游客络绎不绝,捏泥坯、淘手作,带动了周边农家乐收入翻番。“现在不用外出打工了,”当地居民赵大姐在自家民宿忙碌着,“游客来学陶艺、逛古镇,我们的日子比烧窑还红火!”

如今,文旅融合、产学研融合已点燃禹州钧陶瓷产业发展新动能。今年“五一”假期,神垕古镇单日涌入游客10.21万人次,5天客流达40.83万人(次),创历史新高。目前,禹州拥有炻瓷企业25家(其中规模以上企业16家),产值超6亿元;钧瓷企业200余家,年产销钧瓷220多万件,年产值26亿元,从业人员达2.8万人。

“钧陶瓷产业的转型是一场深刻变革,我们既要守护好老祖宗留下的宝贵遗产,更要面向未来勇于创新。”禹州市相关负责人表示,下一步将继续强化政策引导,优化营商环境,深化科技创新与设计赋能,推动钧陶瓷产业在传承中创新、在创新中发展,为禹州经济高质量发展贡献更大力量。

来源:中国日报网

江西省景德镇市有着千年瓷都的美誉。在英文中,“china”一词兼有“中国”和“瓷器”的含义。

日前,来自15个国家和地区的26位外媒记者来到景德镇参加2025年“一带一路”记者组织论坛主题采风活动。在这里,他们深入了解陶瓷文化,体验瓷器绘制,在文化互鉴中搭建中外友谊桥梁。

此次采风活动以“瓷链世界·文明互鉴——‘一带一路’视角下的景德镇陶瓷传承与创新”为主题,为国际媒体了解景德镇特色的中西陶瓷技艺和文化合作模式提供契机。在景德镇中国陶瓷博物馆,从元青花梅瓶到新中国龙船瓷塑,陶瓷的发展历程、陶瓷在“一带一路”共建国家的传播、瓷器背后文明互鉴的动人故事汇聚成陶瓷文化,生动呈现在外媒记者眼前。

在陶溪川文创街区,外媒记者观摩“土著”与“景漂”们的“现场摊位+海外直播+手作展示”模式,了解推动陶瓷文化传承与创新的故事,感受着千年瓷都的现代活力。“看好中国!这里有年轻一代,这里有中国的未来!”波兰媒体协会主席马雷克说。

你画一朵郁金香,我描一座山,他勾勒一个神话图腾……在陶阳里的陶瓷工作室,各国记者在同一个白瓷盘上画下本国的标志性元素,原本素净的白瓷盘渐渐变成了一幅绚丽的“世界地图”。“有这么多国家的元素在一起真是太神奇了,在一个盘子上,它表明世界正在变得更小,我们都在同一条船上。”比利时《中国广场》杂志编辑弗兰克·威廉姆斯说。瓷盘经过1350摄氏度的高温淬炼,从景德镇南下赣州来到中欧记者圆桌会现场,成为文明交流互鉴的美好见证。

陶博城国际陶瓷交易中心(以下简称“陶博城”)被称为“景德镇旅游满载而归最后一站”。陶博城汇聚了600多家国内外陶瓷品牌,覆盖日用瓷、文创陶瓷、艺术瓷全品类,是一个涵盖国际陶瓷贸易、文化交流、展览展会、商务采洽、教育研学、数字贸易、云仓物流等功能于一体的全球陶瓷贸易综合体。

来到陶博城,外媒记者迫不及待地走进一间间店铺,欣赏、挑选自己喜爱的各种瓷器。

摆件、卡通玩偶、大件瓷瓶……琳琅满目的瓷器吸引着他们的目光。在众多店铺里转了一圈后,斯洛文尼亚《国际》杂志总编辑万尼亚·卡夫契奇表示,希望有更多的游客能来这里参观。因为在这里不仅能购买精美的纪念品,还能结识新的朋友,增长见识。自己很高兴能来到这里,今后也会邀请朋友们来这里。

在博物馆感受文明传承的基因密码;在文创街区体验传统与现代陶瓷艺术的创新融合;在陶博城了解“陶瓷出海”的贸易路径……

通过对不同区域的参访,外媒记者看到了景德镇的多个“侧面”,更从多元维度感悟文明互鉴的历史智慧。万尼亚·卡夫契奇说:“以前我觉得中国是‘在世界另一端’的遥远国度,但两次拜访,让我觉得自己和中国很近。”

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。以瓷为媒,来自不同国家和地区的外媒记者在景德镇的窑火与瓷韵中,触摸中华文明的深厚底蕴,也见证着传统与现代碰撞出的创新火花,共同为文明交流画卷绘出更加灿烂的未来。

来源:人民日报海外版

湖北孝感8月1日电 (梁婷 黄敏)由湖北省博物馆联合孝感市博物馆、云梦县博物馆共同主办的陶瓷文物最小干预保护修复成果展,8月1日在湖北云梦县博物馆正式启幕。该展集中展示全国35家文博单位44名修复工作者,在多领域专家指导下取得的保护修复最新实践成果。

观众在湖北云梦参观陶瓷文物最小干预保护修复成果展。湖北省博物馆供图

此次展览集专业性与实践性于一体,展览通过60件(套)修复后的陶瓷文物、11段研修活动影像记录,以“随色修复”“降阶修复”“隐痕修复”“展陈装置修复”“数字化修复”五大板块,全方位呈现不同的修复技术路径与效果;直观呈现“最小干预”理念在文物修复中的创新应用,让观众近距离感受文物修复的精细工艺与科学逻辑。

湖北省博物馆党委副书记王先福表示,展览的每件文物均在“最小干预”原则下恢复物理完整性,同时最大程度保留了其作为历史见证者的信息真实性。本次修复成果不仅是技术的展现,更是对历史记忆的重拾与传承。

观众通过现场互动了解陶瓷文物保护修复技艺。湖北省博物馆供图

为让观众深入了解修复工作,主办方特设研修活动视频专区与陶瓷文物保护修复技艺展示区。观众可通过视频探寻文物修复背后的故事与艰辛,在展示区近距离感受修复过程,直观领略其科学性与人文性,共同凝聚“保护文物、传承文明”的社会共识。

据悉,展览将从8月1日持续至10月10日,展览期间免费向公众开放。该展览是湖北省博物馆支持云梦县博物馆发展,探索湖北省博物馆与云梦县政府共建湖北省博物馆云梦分馆系列工作的其中一项。(完)

来源:中国新闻网

上海7月28日电(记者 陈静)在人工智能浪潮席卷全球的今天,如何让传统文化在数字时代焕发新生?记者28日获悉,首届“当AI遇见非遗”学生主题活动研学营(简称:研学营)在上海世博展览馆正式启动。

由上海市教委指导,上海市科技艺术教育中心主办,上海大学、上海工艺美术职业学院协办的本次研学营活动旨在将中华优秀传统文化传承与科技创新精神培育深度融合,为青少年搭建文化传承的实践舞台与科技探索的创新平台。来自全国9个省市24所学校的32名优秀学子,带着各自的项目进行为期4天的沉浸式研修。此次研学营是首届“当AI遇见非遗”学生主题活动的深化延伸,自今年春节启动以来,共吸引全国31个省、自治区、直辖市的7631名学子积极参与,征集到创意作品5648件。

2025世界人工智能大会(2025WAIC)的“当AI遇见非遗”主题展区吸引众多观众。(上海市教委供图)

皮影、盘扣、剪纸、蓝染、古如歌、梁平抬儿调、金山农民画…..28日,在2025世界人工智能大会(2025WAIC)的“当AI遇见非遗”主题展区(简称:展区),每一件作品都闪耀着青春创意与文化传承的光芒。展区由世界人工智能大会组委会与上海市科技艺术教育中心联合打造,既是本次研学营的重要实践场景,也是首届“当AI遇见非遗”学生主题活动优秀成果的集中亮相。展区依托东华大学、上海大学、上海音乐学院、上海戏剧学院和上海工艺美术职业学院5所高校学术力量,聚焦旗袍、陶瓷、民乐、皮影戏、毛毡5大项目,构建创新展示与互动体验区,打造沉浸式、兴趣化的智能交互体验场景。

据悉,活动组委会与10家企业结成合作伙伴,共同为学子们搭建从创意孵化到产品落地的实践桥梁,助力非遗与AI的融合创新结出硕果。

主办方表示,本次研学营的深层意义,远不止于作品的优化升级。它更是一次思政教育的创新实践——让青少年在传统文化传承中厚植文化自信,在AI技术应用中锤炼创新思维,在跨领域协作中涵养担当精神,为培养“懂非遗、通科技、有情怀”的复合型人才搭建实践平台,让最深厚的文化基因在青少年手中活起来、走出去、传下去。

来源:中国新闻网

7月26日,“中国式现代化的万千气象”网络名人新疆行活动走进博湖县,共同领略这片神奇土地上的自然美景与人文风情,感受博湖县全域旅游发展的崭新篇章。

博斯腾湖古称“西海”,是我国最大的内陆淡水湖,水域面积1646平方公里。去年9月15日,全长239.2公里的环博斯腾湖公路通车,串联起莲海世界、白鹭洲、大河口、金沙滩等多个旅游景区,形成“一侧湖水一侧沙”的独特景观带。

当天,博斯腾湖莲海世界景区内碧波荡漾,万亩睡莲竞相绽放,成片的芦苇随风摇曳,微风过处,绿浪翻涌,鹭鸟翩飞。朵朵绽放的睡莲与碧蓝的湖面、起伏的沙丘、连片的芦苇交相辉映,游客乘船荡漾其间,呈现出一幅“船在湖中行,人在画中游”的生态画卷。

近年来,博湖县不断加大环保力度,博斯腾湖景区变得愈发美丽,如画般的美景也吸引着越来越多的游客前来观光旅游。

“这里的景色美不胜收,我在感受‘山水林田湖草沙’景观的美好时,第一想法就是想将撒贝宁推介新疆的那句话改写为:这辈子如果没来过博斯腾湖,就白活了。”网络名人“传说中的女网警”说,这里如画般的美景离不开当地对生态保护的重视和努力,她不只是记住了这里的景,还记住了这个地方的人。

博湖县不仅自然风光旖旎,文化底蕴也同样丰富。在博湖县非物质文化遗产传承保护中心,大家被精美的蒙古族刺绣、独特的芦苇画以及悠扬的长调所吸引。

这里展示的还有蒙古族传统服饰、祝赞词、萨吾尔登、新疆蒙古族短调民歌、蒙古族医药(金烙术、药浴)等。

“这座融合传统与现代的场馆,将草原文化的厚重与创新精神巧妙结合,太震撼了。”网络名人“飞行员欧文”说。

当演艺厅里音乐响起,民间艺人们身穿华丽的民族服饰,伴随着欢快的节奏,抖肩、弯腰、翻掌,表演萨吾尔登舞蹈,惟妙惟肖的舞姿、欢快强劲的节奏,为网络名人们带来了一场视觉盛宴,他们纷纷拿出手机、相机,记录下这难忘的瞬间。

“作为新时代的青年,我们不仅是文化的见证者,更应肩负起历史文化宣传的重任,让这些闪耀着民族智慧的瑰宝,在数字时代的浪潮中焕发永恒的生机。”网络名人“飞行员欧文”说。

近年来,博湖县以传承保护非物质文化遗产为抓手,通过发放补助、加强培训、强化非遗与旅游融合和示范带动等举措,加大对非遗代表性传承人的培养,让非遗焕发生机活力。

博湖县文化体育广播电视和旅游局党组书记王月荣表示,博湖县旅游发展除了依托自然景观外,还充分挖掘非遗的文化内涵和内在价值,将非遗植入旅游发展过程中,通过非遗促进旅游发展,同时让旅游成为非遗传承和弘扬的载体,促进了旅游与非遗的深度融合。

博湖县还充分运用“非遗+节庆”“非遗+演艺”等模式,让各族群众和游客领略到多元一体的中华优秀传统文化之美。 “我们在办好‘五节五赛两旺季’基础上,将群众性体育赛事或文化活动和旅游结合起来,形成了四季皆可游的全季性旅游,丰富了游客的旅游体验,并且从单纯的旅游扩大到全域旅游,真正让老百姓吃上了旅游饭。”王月荣说。

来源:石榴云/新疆日报