2025年6月4 – 7日,亚洲权威国际设计盛会”设计 上海”2025将于上海世博展览馆举办。随着全球设计产业加速革新,中国已成为设计创新与转变的重要舞台,”设计上海”2025应势而来。本届展会甄选来自30余国家和地区的600多品牌的设计精品,覆盖家具与灯具设计、厨卫与整装设计、新材料与应用、生活方式与配饰设计四大核心板块,系统呈现设计产业的最新动态。

聚焦人性化设计、关注个体福祉,”设计上海”2025将同期举办”全球设计大会”、”健康人居设计论坛”及”CMF论坛”三大论坛,携手150多位行业先锋人物,为设计从业者们呈现最新的设计灵感与趋势。TALENTS、neooold新开物、Re:Materialize材料美学趋势展、Made in JDZ、Beyond Craft Japan、Collectible Design & Art、Materials First七大特别策划,将诠释设计展览的深度与广度,丰富观展体验,预计观众规模将突破8万人次。

[“设计上海”2025主视觉]

全球家居美学交融,直达现代设计的潮流前线

“设计上海”2025将汇聚国内外设计品牌,全方位呈现最新的设计理念与技术成果,也将为建筑师、室内设计师、房地产开发商、零售商、私人买家提供更多的设计灵感,以跨领域的资源整合与思维碰撞,描绘未来行业与生活图景。

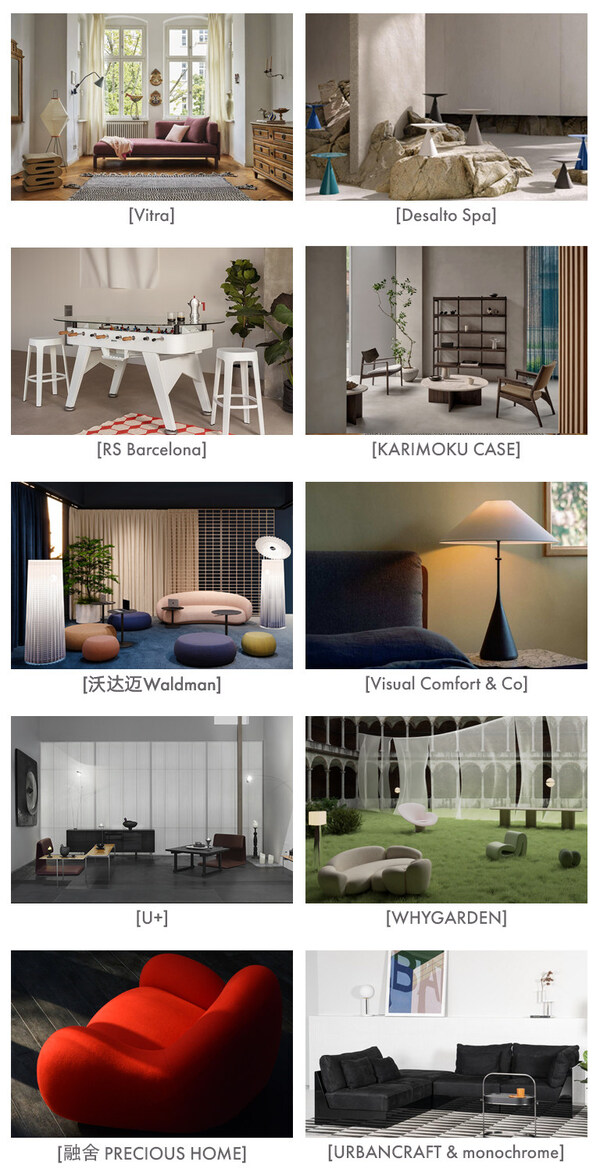

在家具与灯具设计展区现场,瑞士家具品牌Vitra将带来全新的Anagram沙发,呈现Vitra坚持的精湛工艺;法国”光之雕塑家”LALIQUE,呈现极致水晶工艺;丹麦家居品牌GUBI带来Pacha 云朵椅及甲壳虫系列座椅,展示充满艺术感的生活表达;比利时现代工艺与美学家具设计品牌BULO将携VVD座椅等一系列经典设计亮相;将游戏体验与设计美学融合的西班牙高端游戏桌品牌RS Barcelona,此次将带来亚洲首发的Plec系列立式置物架等趣味设计,为现代家居空间增添别致魅力;意大利高端简约家居设计品牌Desalto Spa、荷兰模块化室内墙体系统方案领行者Maars都将携品牌经典之作亮相。日本Miyazaki宫崎椅子制作所将携modus系列,呈现中世纪设计的永恒优雅;日本家具品牌KARIMOKU CASE、foxx chair、石卷工房都将共同讲述日本设计的独特故事。

光线氛围的营造,让人与空间进一步联结,以人为本理念下,德国照明品牌沃达迈Waldmann将带来适老化灯光设计方案。创新节能的灯具设计品牌UBIQUA、将灯光融入空间结构的L&S Lighting与Italamp将一同呈现意大利灯具之美。美国灯具品牌Visual Comfort & Co.兼具创新和精湛工艺,日本灯具品牌Mori Mori丰富感官体验,比利时知名高端灯具品牌Trizo21都将回应现代居住者对多功能与个性化的双重需求。

东方美学回响于当下,原创设计在中国大地上蓬勃生长。描绘东方图景与精神家园的U+将带来设计师沈宝宏对座椅设计探索的最新实践”新融椅”。由设计师孟也打造的家居品牌WHYGARDEN、由设计师李希米创建的URBANCRAFT & monochrome、由工业设计师周宸宸创立的FRANK CHOU Collection、由设计师曾建龙打造的融舍PRECIOUS HOME、由任鸿飞担任设计师的JOYSLIVING界意都将通过家具设计实现设计师的个人表达。传递当代极简生活美学的舍蔓SHERMAN将带来简洁而不失生命力的硬边系列。PAST TO NOW将带来全球首发Eye lamp眼睛灯,以趣味与实用的设计点亮空间。

[一号展区部分参展品牌] 科技赋能空间,沉浸式体验智能家居解决方案

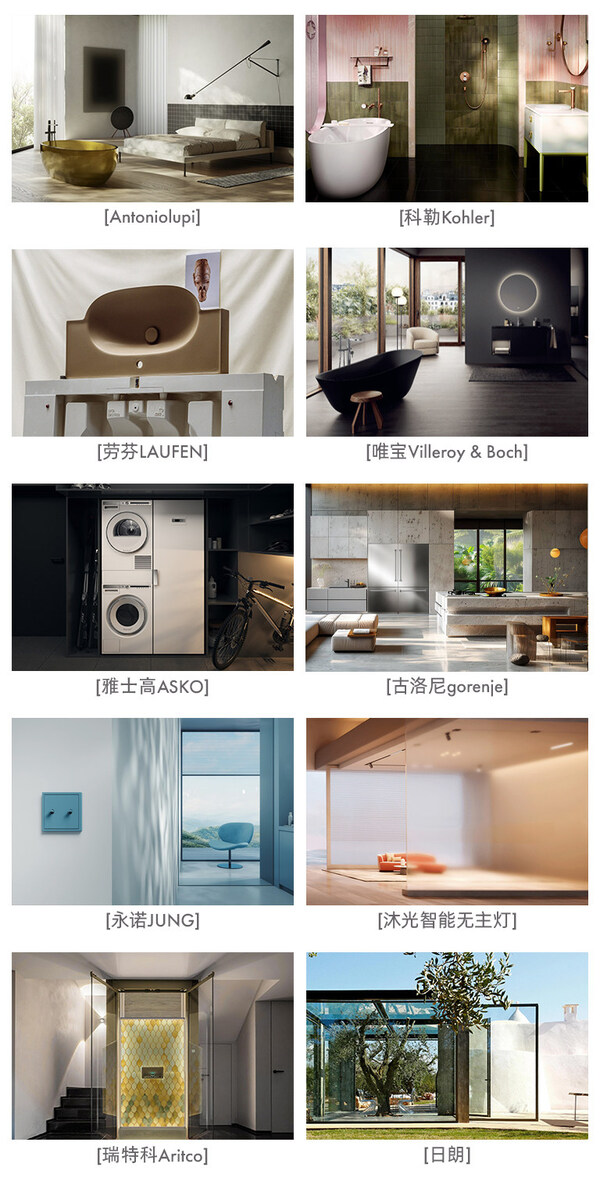

厨卫亦是家不可分割的一部分。”设计上海”2025将汇聚全球厨卫及整装设计品牌。从功能升级到感官享受,艺术化设计正在重塑卫浴空间形态。瑞士顶奢卫浴品牌劳芬LAUFEN将亚洲首发Colour Archaeology系列;致力于打造现代美学空间的Antoniolupi将带来ALA系列置物架及中国特别版系列产品;德国高端卫浴产品制造商唯宝Villeroy & Boch首发2025年国际卫浴设计三大趋势,美国知名卫浴制造企业科勒Kohler、法国卫浴产品制造公司SFA等品牌将带来其最新设计方案,让卫浴空间成为兼具舒适感与仪式感的私人疗愈场域。

以尖端科技赋能空间功能升级,引领技术革新与场景化体验。瑞典百年高品质家电品牌雅士高ASKO,德国高品质冷藏和冷冻设备利普赫尔Liebherr,斯洛文尼亚高端艺术家电品牌古洛尼gorenje,英国科技公司品牌戴森Dyson,高端AI科技家电品牌COLMO,将现场展示如何让烹饪与清洁更加高效智能。作为幸福生活解决方案提供商的方太集团,也带来了FOTILE方太全新一代高端全嵌冰箱以及FotileStyle全新智慧全屋高端定制产品DONGTING。

随着物联网、人工智能与家居产业的深度整合,全屋智能已经成为不可抵挡的趋势,科技在进一步重构我们的生活。来自德国的著名开关及智能家居系统品牌永诺JUNG将带来经典勒•柯布西耶色彩系列开关。专注于健康光环境研究与智能灯光系统研发的沐光智能无主灯首次参展”设计上海”,展示全屋灯光一键智控的定制化灯光环境。致力于影响建筑光环境的灯光品牌麦尖照明、为商业空间注入活力与交互的十二平方制造等国内知名的家用及商用灯具品牌,用创新的设计让空间成为治愈身心与承载文化的温暖居所。瑞典平台式公共和家用电梯瑞特科Aritco、日本建筑和家具五金配件制造商Lamp、意大利铜钢窗创新品牌Secco、德国电气装置领导者Wieland、聚焦钢铜门窗系统定制的日朗,将呈现整装设计的最新解决方案,探索打造智能、可持续且兼具美学价值的未来人居场景。

[二号展区部分参展品牌] 立足未来人居环境,推动新材料创新与应用

材料在提升空间品质与舒适度中起到关键作用,新材料与应用板块将集合一系列功能性与装饰性材料,以高性能、低能耗的新材料应用为建筑与家居行业提供可落地的绿色转型方案。见证中意美学交互的Dpi casa,将携FLORIM、SICIS、Tecnografica三大意大利奢华品牌共同亮相,以艺术化的墙体赋予空间戏剧张力。意大利木皮染色技术的开拓者TABU、美国高性能功能面料品牌SPRADLING、英国织物百叶帘朗丝LANTEX、日本高感度高性能材料创新品牌奥斯维®Ultrasuede®将拓宽软装设计师的视野。法国奢侈涂料品牌Ressource芮颂、意大利的高端装饰涂料Novacolor、意大利创新环保装饰涂料VALPAINT等将描绘空间色彩。米兰著名建筑材料品牌马贝Mapei、地面材料系统解决方案提供商Armstrong Flooring、韩国装饰建材企业LX Hausys、专注建筑声学材料的佰家丽Burgeree、再生可循环材料品牌塑愈和YI DESIGN等,探索环保与性能的平衡,新材料为未来空间和建筑的设想带来可落地的方案。

[三号展区部分参展品牌] 承载匠心工艺精髓,设计之美融入生活点滴

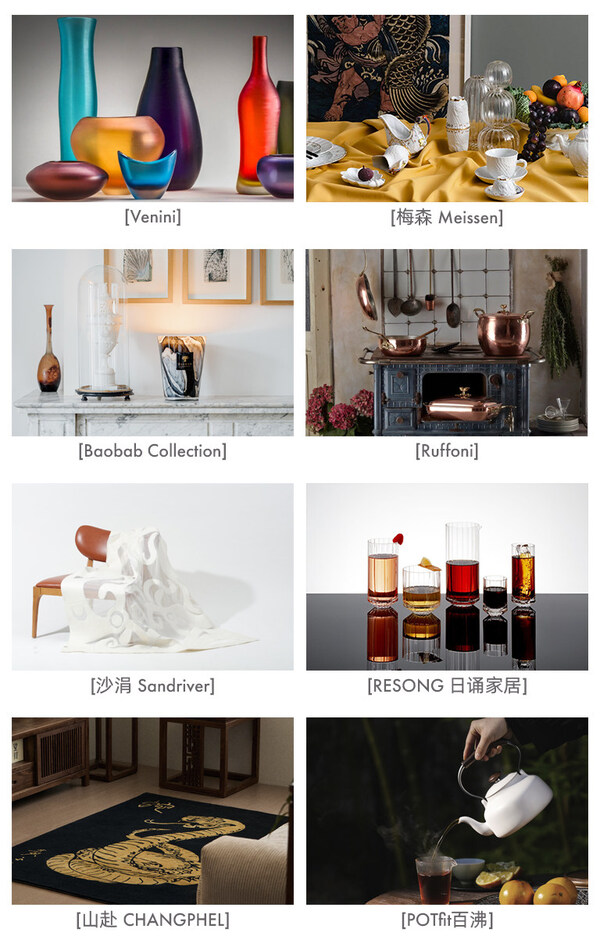

在生活方式及配饰设计展区,东方美学对话欧洲经典。意大利奢华玻璃艺术品牌Venini、欧洲古董级玻璃工厂La Rochere、德国名瓷梅森Meissen、奥地利老字号手作搪瓷工坊RIESS、匈牙利国宝级手绘瓷器Herend、意大利优质纯瓷Ginori 1735、意大利传奇厨具品牌Ruffoni、法国殿堂级餐具品牌Alain Saint-Joanis将带观众领略百年工坊历经沉淀的艺术魅力。来自比利时的收藏级艺术家具品牌AP COLLECTION、著名意大利设计师、建筑师Gaetano Pesce生前创作的限量家具珍品、融合自然算法与功能艺术的墨西哥品牌Katz Studio将呈现兼具实用价值的当代艺术作品。日本acrylic、弘誠堂、金照堂、金箔押山村等品牌凝聚匠心,将呈现从传统工艺到现代设计的美学新视角。从餐桌到居室,带来嗅觉与视觉双重享受的比利时香氛品牌Baobab Collection、瑞士音响品牌GENEVA、奥地利宝碟Pro-Ject将营造嗅觉、听觉、视觉全方位的氛围感。

同样瞩目的东方设计力量,追求功能性创新与美学平衡。契合当代生活方式的品牌RESONG日诵家居、将东方诗意哲思融于苏绣灯具的Ori Home、原创器物设计品牌椋木、将传统与现代相结合的奢侈羊绒品牌沙涓Sandriver、手工藏毯山赴CHANGPHEL、专注耐热陶壶设计的百沸POTfit将带观众沉浸感受中式美学。同时,HongKong Smart Design Awards也将展示智营大赏2025获奖产品,呈现香港原创设计力。由泰王国商业部国际贸易促进厅(DITP)与泰国创意内容机构(THACCA)呈现的FRONT100:TheNew Occurring of Thai Creators 展览也将首次登陆”设计上海”,呈现来自泰国建筑师、设计师、企业家与创意先行者的卓越作品。

[四号展区部分参展品牌] 七大特别策划,记录年轻设计力量与工艺文化的传承

由陶艺家 、设计师冉祥飞策划的”Made in JDZ”将结合陶瓷、金工、漆艺等手工艺领域,以”工艺万花筒”为主题,带来直播+论坛+场景体验,一同探讨工艺复兴与商业未来的双重叙事。由工业设计师周宸宸策划的「TALENTS」将以”面对冲突”为题召集一众新锐年轻设计力,为当下充满冲突与矛盾的世界提供新的设计思路。本届neooold新开物将以”静观众妙”为题,邀请青年工艺家与品牌,深入挖掘和呈现在静谧中孕育而生的手工艺术之美,呼唤内心回归,专注创作本源。

由融设计图书馆与”设计上海”共同发起的Re:Materialize材料美学趋势展,将邀请跨界艺术家、设计师与不同材料领域的生产者,以”回归材料思维的设计之道”为主题,探索材料如何回应当下社会与生态议题。由材料专家Chris Lefteri 倾力策划的Materials First,将演绎”材料的生命故事”这一主题。

由”设计上海”呈现的Collectible Design & Art将携手众艺廊、艺术家和设计师呈现一场难忘的限量设计视觉盛宴。Beyond Craft Japan将面向建筑和室内装饰专业人士以及眼光独到的消费者,呈现日本匠心工艺美学。

作为亚洲权威国际设计盛会,”设计上海”凭借自身的影响力,致力于发掘和展示这座城市最具创意和设计感的空间。自2020年首次推出,Design in the City项目已成为上海设计界的标志性盛事。今年,设计上海《城市设计指南》将再度发布,涵盖七大品类、近百家设计站点,带市民沉浸式领略上海的设计之光。同时,2025设计上海@上海新天地也将于2025年5月30日-6月8日特别呈现”随新拾趣 playful bloom”,以当代打工人的日常物件为灵感的公共艺术互动装置”牛马假日”和以废弃共享单车的城市叙事重构的”花趣”,将丰富上海新天地区域的城市空间。

作为连接设计创新与产业落地的重要枢纽,”设计上海”已成为一个为观众、展商、合作伙伴提供前瞻洞察、商贸对接及学术交流的国际化平台。本届展会注册进入倒计时,全球设计从业者可通过官网完成观展登记,6月4 – 7日,期待与您共赴一场灵感与机遇交织的设计盛宴。

票务信息

设计上海2025

开展时间:2025年6月4-7日

展览地点:上海世博展览馆

关于Clarion Events

Clarion Events Ltd.(柯莱睿会展有限公司)是全球第三大国际活动组织者,运营着超过120个展会,覆盖21个国家。业务涵盖:科技、电子、游戏、防卫与安全、在线营销、娱乐、能源与资源、时尚、生命科学、公共安全、零售与家居等领域。旗下的知名展会包括:亚洲权威国际设计盛会设计上海、亚洲权威消费科技与室内设计盛会设计深圳、德国柏林国际消费类电子及家用电器展(IFA Berlin)等。

来源:中国日报网