当万里丝路明珠遇见千年瓷韵匠心,当景德镇的窑火照亮莫高窟壁画,当飞天神女在瓷板上翩跹起舞,两大千年文化IP相互奔赴,会迸出怎样的璀璨火花,发生怎样的神奇窑变?

初冬时节,江西省美术馆,一场跨越千山万水的文明对话:“丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌”主题特展,让我们找到了答案。

习近平总书记曾赞誉“陶瓷是中华瑰宝,是中华文明的重要名片”,还强调“把莫高窟保护好,把敦煌文化传承好,是中华民族为世界文明进步应负的责任”。

这场由赣甘两省文化和旅游厅、敦煌研究院联合主办的跨界大展,正是对这份时代使命的生动回应——用1360°C的窑火,让不可移动的壁画“活”起来,以可触可携的陶瓷,让陆上丝路的敦煌沙韵与海上丝路的瓷都窑火,完成了一场穿越千年的文明“重逢”。

从陇上到江南

“釉里敦煌”的这场“秀”令人惊艳

初冬时节,江西省美术馆人潮涌动。步入大厅,飞天造型的巨幅海报惊艳入眼。跟随参观人流,且看一个个镜头里,青花瓷绽放出星空般的幽蓝,高温颜色釉瓷板画绚烂旖旎,同比例复刻的石窟造型栩栩如生……

这场“丝路回望·瓷上中国——釉色里的敦煌”主题特展,集结了89位中外艺术家的151件(套)陶瓷作品,涵盖了雕塑、绘画、装置、器皿等丰富形式,以“千年叙事”“文明交融”两大篇章,勾勒出一条连接景德镇与敦煌的“艺术丝路”,搭建起一场穿越时空的艺术盛典。

敦煌壁画在方寸间重现,千年瑰宝在釉色里共续。这场特展,四大看点让观者直呼惊艳:一是多件流失海外的敦煌壁画临摹作品首次在国内集中展示,二是敦煌莫高窟第328窟(官方复制窟)首次来赣展出,三是由景德镇制作的、两个体量极大的高温颜色釉敦煌瓷窟装置全国首展,四是“最大青花瓷盘”《丝路传奇·青花大盘》首次室内展出。

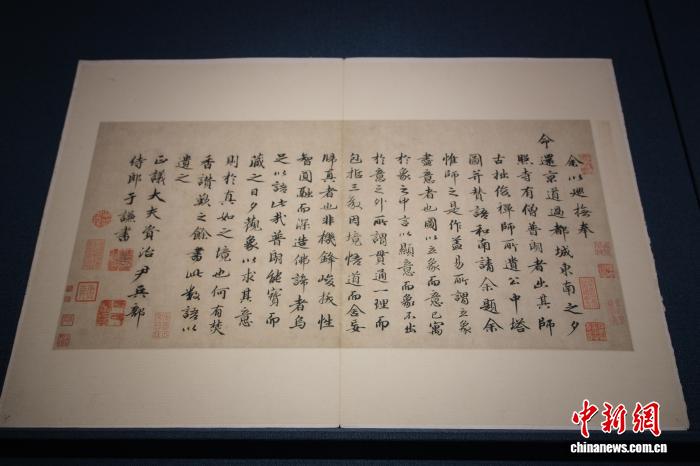

展厅入口处,比展品更先“登台”的,是一本本与敦煌与瓷都有关的书籍。《中国敦煌壁画全集》《景德镇陶瓷史》等书被游客们一一翻开,翻起的书页,就像一双双翅膀,飞向了浩瀚的中华文明历史长河。而这群飞鸟,最先落在了茫茫沙漠。本次特展的第一篇章“大漠瓷音:丝路瓷缘的千年叙事”便以瓷为媒,聚焦敦煌壁画在不同陶瓷工艺中的转译与再创造,推动敦煌艺术在视觉质地、创作载体、艺术语言等方面实现多重突破。

敦煌莫高窟第328窟(官方复制窟)同比例复制的8件唐代彩塑,人物惟妙惟肖,完整保留了初唐佛像的丰腴造型与彩绘纹样,使观众仿佛置身莫高窟,真切感受到敦煌艺术的魅力。《千手千眼观音》《普贤将军罐》等作品,则运用了青花、五彩、斗彩、古彩等技艺,将敦煌壁画中佛教尊像画、经变画、佛教故事画、装饰图案等的斑驳肌理与神秘色彩凝固定格,釉色的流淌交融间,实现了古典美学与现代工艺的完美融合。

展厅内,敦煌瓷窟同样吸粉众多。为了创作这两个大体量的瓷窟装置,范敏祺等艺术家并未照搬莫高窟某一具体洞窟的原型,而是在参照其图式的基础上融入千佛元素,再以高温颜色釉直接绘制于立体陶坯上,釉色在窑变中形成的随机流痕,正像敦煌壁画历经风霜的斑驳感,可以复现壁画矿物颜料的绚烂,实现釉色与画意的交响。

“这不是简单的复制,而是中华优秀传统文化两大艺术门类的当代对话。”敦煌研究院副院长张元林感慨道。

驼铃回荡,帆影远航。特展的第二篇章“丝路和鸣:陶瓷之路的文明交融”,以更为宏阔的丝路文明为背景,展现了陆上和海上丝绸之路的双重脉络。

龙珠阁旁、御窑门下,一艘承载着大明荣耀的航船航行于碧波之上……艺术家化灿灿、汪楚、张思雅,以一朵青花为灵感,创作了《丝路传奇·青花大盘》。这是迄今为止中国最大的青花瓷盘,曾获“大世界吉尼斯之最”。作为千年瓷都四大名瓷之首,青花瓷经由丝绸之路,远渡重洋,成为历史上东西方文明交流互鉴的重要媒介。展出的这件青花大盘则循着青花足迹,串联起中国、泰国、土耳其等世界八大产瓷区的贸易往来场景,再现了景德镇瓷行天下的历史荣光。

让观众不断发出“哇塞”的,还有《璃光》《洛水》……它们不再是传统图式的“传移摹写”,而有了更加前沿的理念表达。驼队、舞蹈、石窟、藻井、飞天等敦煌代表性意象,依托陶瓷雕塑、瓷板画、艺术瓷瓶与装置等多元形式,“解锁”了更丰富的艺术可能。

江西与甘肃,同为中华文明的重要承载地。除了本次特展外,甘肃省歌剧院、兰州大剧院等艺术院团还带来了《乐动敦煌》的空灵之音、《飞天琵琶·引》的翩跹舞姿。观众在江西省美术馆的一楼大厅看展之余,还可以在音画之间触摸丝路风华。

江西省文化和旅游厅厅长梅亦表示,甘肃敦煌千年文化与江西千年陶瓷文化交融,正是中华文明生生不息的生动体现,更是文化自信的有力诠释。

甘肃省文化和旅游厅更是在现场发布三条冬春季精品旅游线路,带游客领略一个雪映丹霞、泉鸣沙雪、窟藏智慧的冬日甘肃。而明年春节后,两省文化和旅游厅还将把主题特展搬到兰州,携手书写陇赣文旅交融的新旅程。

从艺术家到策展人

共奏两种巅峰艺术无与伦比的交响

景德镇,敦煌,一东一西,相距遥远。陶瓷,壁画,两种艺术形态,各美其美。那么,是怎样的一种机缘,让这两种艺术相互奔赴,走到了一起,美美与共的呢?这还要从江西瓷画院院长、江西省美术家协会瓷画艺委会副主任范敏祺说起。

作为这次展览的学术顾问和重要推动者,范敏祺带来了29幅参展作品,占本次特展作品的近五分之一,他也是参展作品最多的艺术家。这些作品都和敦煌有关,其中不乏大体量的瓷窟装置。

用范敏祺自己的话说,为了让敦煌壁画在陶瓷上获得永恒生命,他用十年时间,书写了一段“以温度换时间”的传奇。

“开窑如开奖,每一次都是未知。打开的瞬间仿佛‘十月怀胎,一朝分娩’。”61岁的范敏祺站在自己创作的敦煌主题瓷画前,目光灼灼。这位生于景德镇的艺术家,1980年师从中国工艺美术大师张松茂,与陶瓷结下不解之缘。

范敏祺的敦煌情结,自幼深植于心。多年前,得知莫高窟壁画正因时光侵蚀而缓缓褪色、消逝,他萌生了一个宏愿:“用高温颜色釉留住敦煌,让壁画能与地球同在,永远不腐不朽。”自2015年起,他便带领团队投身于高温颜色釉敦煌瓷画的创作。

理想与现实的鸿沟,远比窑火更难逾越。高温颜色釉“入窑一色,出窑万彩”的特性,让创作充满未知——施釉时的青黛色可能烧成朱砂红,精心勾勒的飞天飘带线条可能在窑火中晕染。更大的难关在于,早期瓷板只能立烧,大幅构图极易开裂变形。“烧10块,破9块。”范敏祺坦言,每次开窑就像开盲盒,“不断尝试,不断总结,但每次的经验无法作为下次的准确参考”。

面对陶瓷烧制的巨大不确定性,范敏祺带领团队开启了封闭式攻关:上千次调整颜料配方,精准把控窑温曲线,创新工艺解决大幅瓷板变形难题;10年间无数次深入莫高窟,临摹壁画的线条韵律,记录下不同洞窟壁画因年代、环境产生的风化痕迹。

经过无数次配方调整与烧制试验,范敏祺团队创新性地将高温颜色釉与釉下彩绘相结合,精准复原了四个不同时代、各具特色的敦煌石窟。

中国美术学院党委副书记、当代陶瓷艺术家刘正认为,范敏祺的瓷画作品最难能可贵的是釉色与形、意之间的统一和超越。高温色釉难以言说的釉色、釉质之美,显现出如宇宙星空似的博大、浩瀚和自由的魅力,使之产生了超越题材的视觉体验,一种新意油然而生。

“‘釉色里的敦煌’是以陶瓷为媒介,通过火的洗礼使敦煌的艺术成就以一种全新的形式得以演绎。1360℃的高温‘釉见’一千余年的敦煌,生发出了新的审美语境和视觉张力。”中国非物质文化遗产保护协会陶瓷分会副会长吕金泉如此评价。

如果说范敏祺用十年努力,让敦煌壁画在陶瓷上绽放光彩,策展人、江西省美术馆副馆长杨铁男,则在瓷与色的交响中,复活了一场跨越千年的对话。

敦煌的沙与景德镇的土,在江西省美术馆的展厅里相遇,调和它们的,是来自鄱阳湖的水。展览现场,杨铁男看着观众在《现代青白釉加彩敦煌女塑像》瓷雕前驻足、拍照、赞叹,脸上露出了欣慰的神情。他和团队耗时近一年策划的这场特展,自11月18日开幕以来,已收获了社会各界的广泛好评。

“展览开放一个月,听到最多的反馈是体验感特别好——‘没想到不用去甘肃,就能看到敦煌;更没想到,能在陶瓷的韵律里,见到敦煌’。”杨铁男说。这场汇集了众多艺术家精品力作的特展,正在南昌掀起一场关于敦煌与陶瓷的文化热潮。

长期以来,江西省美术馆致力于打造“丝路回望·瓷上中国”展览品牌系列,旨在推广江西陶瓷文化,擦亮这张“中华文明的重要名片”。而“釉色里的敦煌”则是这个系列中一次极具胆识的深度探索。

杨铁男坦言,策展过程并不轻松,策展团队从一开始就面临着诸多前所未有的挑战。

两大高温颜色釉瓷窟的搭建,就是其中一项艰巨任务。“有上千块陶瓷,要从景德镇运到南昌,再搭建成瓷窟的形状,需要非常精密的计算、运输、组织,包括搭轻钢龙骨、挂件等等。”

对于如何吸引年轻观众,杨铁男有着清晰而创新的策展理念。

“我们没有设置专门的打卡点,让每件作品自己来说话,让作品本身成为打卡点。”杨铁男介绍,这种“不设而设”的方式,让每位观众都能在感兴趣的展品前自发停留、拍照,形成属于自己的观展记忆和传播瞬间。

从古到今从东到西

丝路文明的互鉴和追光永远充满畅想

“用最完美的心态去包容所有的不完美。”景德镇市新青年湖田瓷社社长章晨站在他的洒蓝作品前,如此总结陶瓷创作的心境。这位非遗洒蓝技艺代表性传承人的另一个身份,是景德镇“景漂之家”的负责人。他的作品《洒蓝飞天娃系列之盛世之歌》,正在本次特展上展出。

“让两大千年积淀的世界级文化IP结合,有着深刻的历史逻辑。”在章晨看来,这两大文化符号的相遇,是陆上丝绸之路与海上丝绸之路的跨时空握手。这种结合不仅关乎技艺,更是一种文化层面的深度交流。

在他的工作室里,记者目睹了《洒蓝飞天娃》的创作过程。章晨手持特制的金属器皿吹管,将钴料釉水均匀地吹洒在素白的坯体上,整个过程如同在进行一场庄严的仪式。他眼神专注,呼吸均匀,每一个动作都显得格外谨慎。

章晨应杨铁男之邀,通过“景漂之家”推荐了12位优秀青年艺术家参展,其中包括三位土耳其艺术家和一位澳大利亚艺术家。

作为湖田瓷社社长、“景漂之家”主理人,章晨长期致力于青年陶瓷人才培养和“景漂”艺术家群落的聚合。目前景德镇有6万多“景漂”,其中“洋景漂”有5000多人。

土耳其艺术家迪兰,就是章晨非常熟悉与关注的“洋景漂”之一。

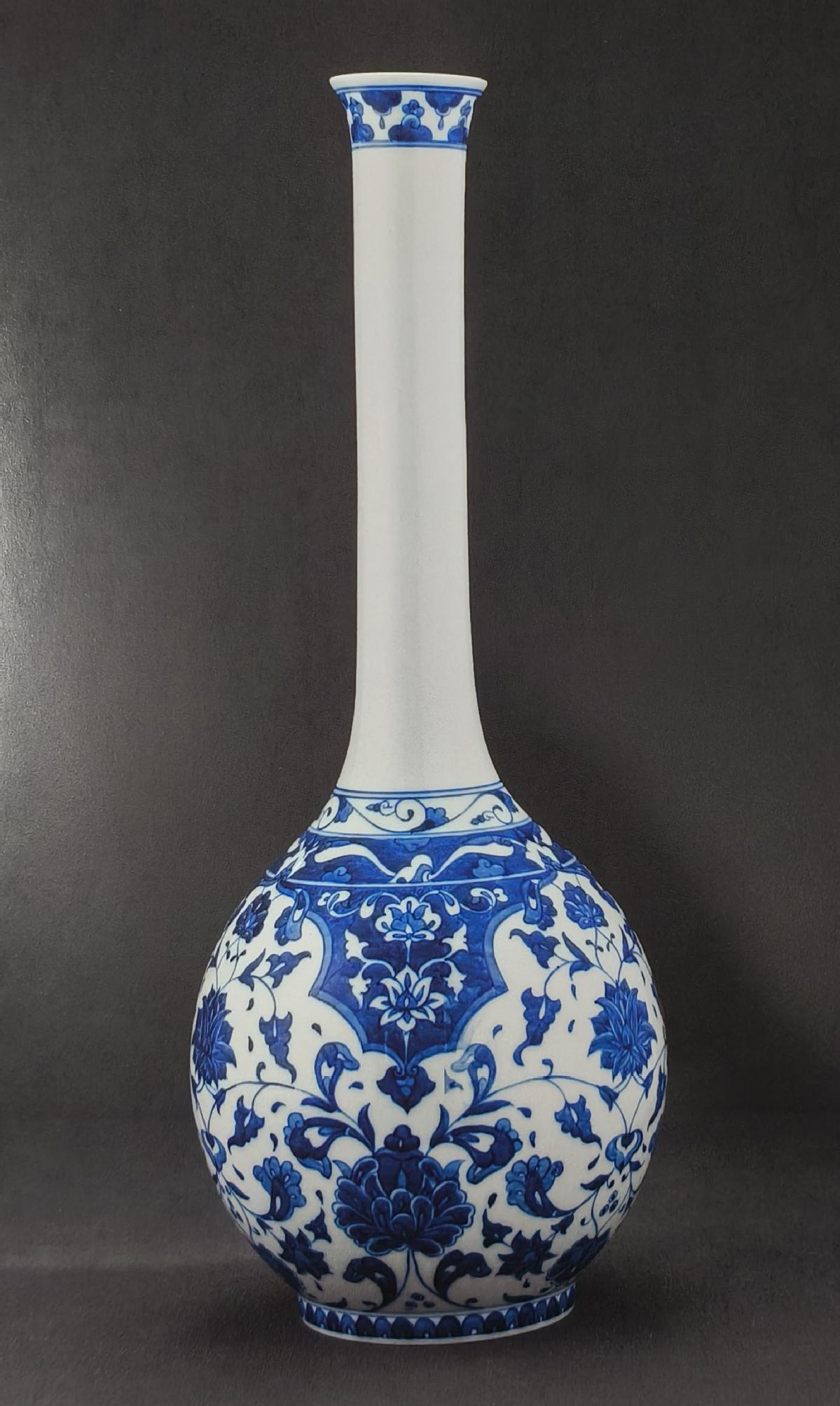

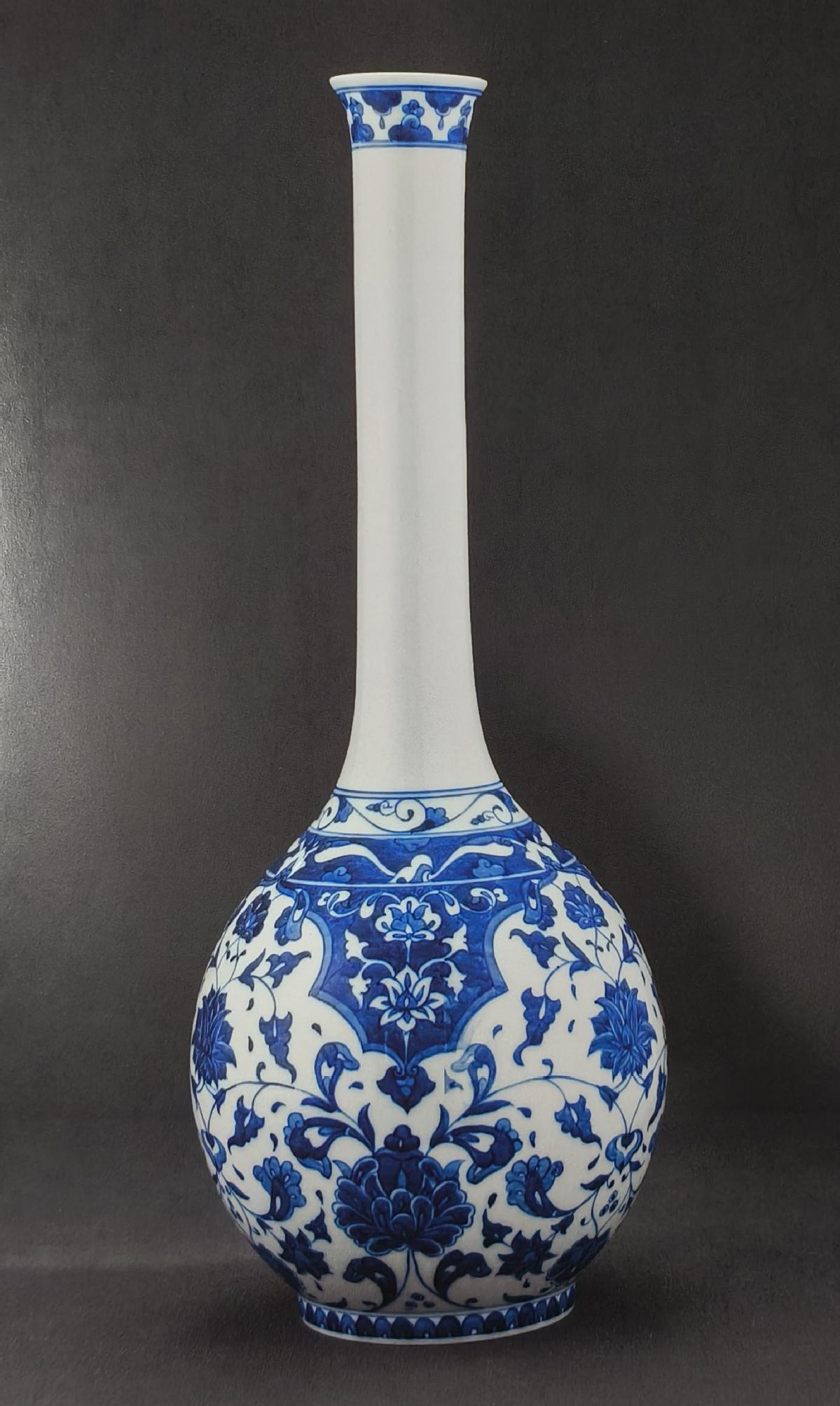

迪兰来自土耳其的伊兹尼克市,如今是景德镇陶瓷大学的博士研究生,她的青花作品《友谊的花瓶》正在本次特展中静静诉说着跨越千年的文化交融。

来中国之前,她已经在土耳其学习了八年传统陶瓷艺术。这段学习经历让她接触到了世界各地的陶瓷文化,其中就包括景德镇的青花瓷。

“在土耳其,我们有一个托普卡比(Topkapi)博物馆,在那里可以看到奥斯曼帝国时期收藏的中国古代青花瓷。”这些珍贵的藏品让迪兰对景德镇产生了浓厚的兴趣。

2023年7月底,迪兰终于来到了她向往已久的景德镇。通过外国留学生的招生渠道,她凭借出色的陶瓷艺术功底和中文能力,成功被景德镇陶瓷大学录取为博士研究生。

在展览现场,迪兰的《友谊的花瓶》格外引人注目。这组作品一共4件,每件都巧妙地融合了两种文化符号:中国的祥云图案与土耳其的祥云图案相互映衬,中国的莲花与土耳其的莲花在瓶身上和谐共生。“远看是一个普通的青花花瓶,近看会发现这是两个文明的对话。”迪兰说。

苏麻离青原料传入中国后,中国用这种材料做出了青花瓷,青花瓷又传回土耳其等周边国家,迪兰认为,这是各国文明互相交流、互相影响产生的完美结果。她的故乡伊兹尼克是土耳其的陶瓷名城,如今更成了景德镇的友好城市,它们的历史渊源与当代友谊,就是文明互鉴的生动例证。

从范敏祺到迪兰,章晨将“釉色里的敦煌”参展艺术家分为两个序列:一是以范敏祺为代表的“核心地基”,主要从事敦煌文化的直接转译和再现;二是“景漂”序列的中青年艺术家,带来更多创新视角。“这两股力量的结合,使展览既有深厚的传统根基,又有新鲜的创作活力。”

来自兰州的95后青年艺术家魏荣荣,同样是这种新生力量的代表。她创立的景德镇“莫高垚”品牌,将两大中华文化瑰宝熔铸于方寸陶土之间,让古老的敦煌艺术在当代生活中焕发新生。

站在自己560平方米的工作室里,魏荣荣小心翼翼地捧起一件刚刚烧制完成的茶杯。杯身上,敦煌壁画中的供养菩萨栩栩如生,衣袂飘飘,与现代的陶瓷器型完美融合。

2014年,魏荣荣作为西北师范大学敦煌学院的第一届学生,从家乡兰州奔赴敦煌求学。2017年,学校组织到景德镇写生,在景德镇创办工作室的高中同学史良(后来成为她的爱人)邀请她到工作室尝试陶瓷绘画。这是她首次将敦煌元素与陶瓷结合,虽然只是初试,却让她看到了两种艺术融合的无限可能。

2018年,魏荣荣考取景德镇陶瓷大学研究生,开始系统学习陶瓷绘画技艺。从粉古彩到青花,再到颜色釉,她逐渐掌握了陶瓷艺术的语言。与此同时,她与史良开始了更深入的创作实践,于2019年申请注册“莫高垚”品牌,并在年底搬进了现在的工作室,开始规模化创作生产。

而今年,魏荣荣与史良迎来了艺术生涯的重要里程碑——两人共四件作品入选本次特展。这是对他们多年来坚持敦煌陶瓷艺术创作的认可。

魏荣荣的《五彩伎乐葫芦瓶》以其独特的器型和绚丽的色彩成为展览的亮点之一。这件作品采用釉下五彩工艺,在传统的葫芦瓶上描绘了敦煌壁画中的乐舞场景。五位伎乐天各持不同乐器,姿态优美,仿佛随时会从瓶身飞出,奏响千年之前的梵音。

对于未来,魏荣荣有着清晰的规划。目前,“莫高垚”的产品已进入全国市场,并通过跨境电商对接国际市场。“我用陶瓷让敦煌走入了当代生活,我更希望把敦煌陶瓷文化推向世界。”在魏荣荣看来,这不仅仅是一门生意,更是一份文化传承的责任与使命。

驼铃声声,丝路回响。两大文化IP的当代共鸣,正在本次特展上深深激荡。正如中国博物馆协会理事长刘曙光对“瓷画敦煌”的评价“非常敦煌+非常景德镇=非常中国”。我们相信,一件件陶瓷作品上的敦煌飞天,不仅定格了莫高窟壁画的千年之美,更点燃了传统文化当代传播的火种。而这场跨越时空的艺术对话,从景德镇的窑炉出发,必将携着中华文明交融互鉴的星火,奔向更远的未来。

来源:中国日报网