——专访中国非物质文化遗产辽三彩烧造技艺代表性传承人孙天舒

作者 孟令卓 刁海洋

辽瓷以独特的艺术风格和深厚的文化内涵成为中国陶瓷史上独树一帜的存在。精巧的辽瓷器物上蕴含了辽代契丹民族技艺特色和中华各民族交往交流交融的特征,记录了中华文化一脉相承,亦见证了中华文明多元一体格局。何为辽瓷?如何解读辽瓷文化?辽瓷文化如何体现中华文化一脉相承?中国非物质文化遗产辽三彩烧造技艺代表性传承人孙天舒,

记者:提起中国陶瓷,人人皆知景德镇瓷器。何为辽瓷?如何解读辽瓷文化?

孙天舒:辽瓷是辽代时期烧制的陶瓷器,其以时代和朝代命名,是具有辽代人文特点、手工技艺特点,承袭了唐代传统技术,继承和吸收渤海三彩等工艺和文化而演变成的文化载体。

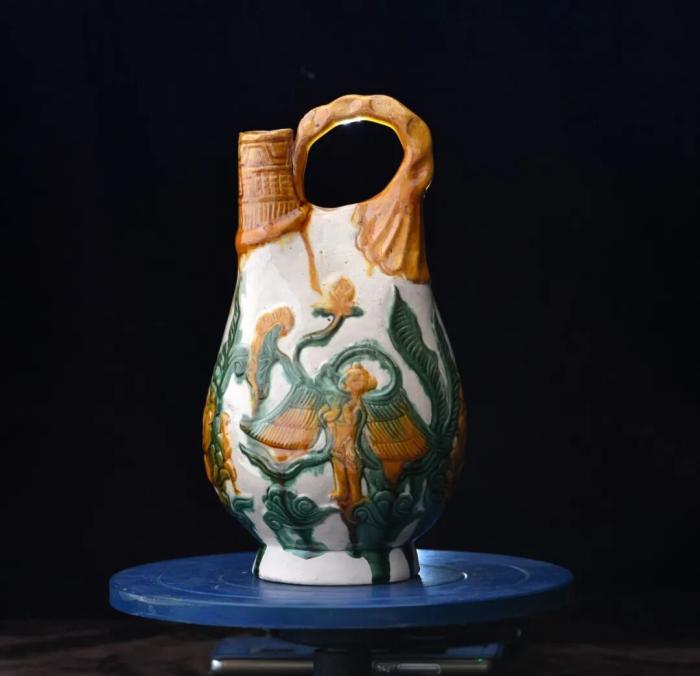

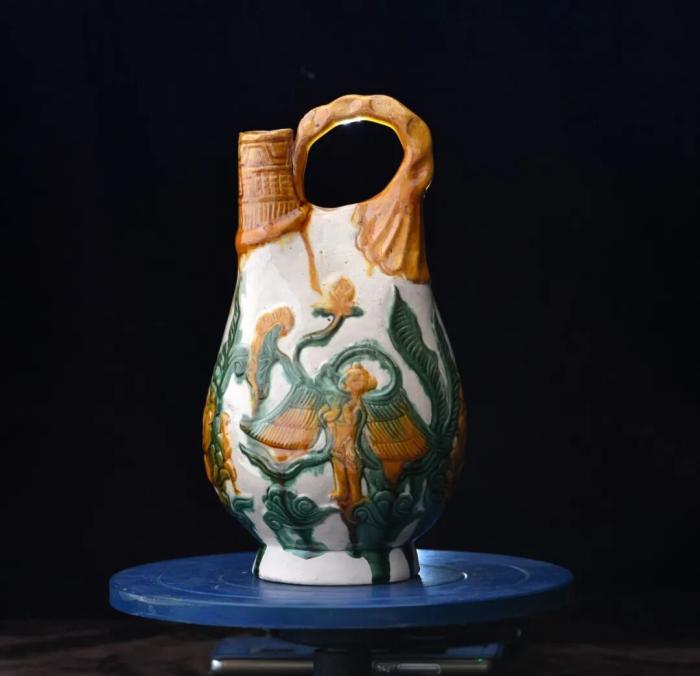

辽瓷的产生与当时的社会背景密切关联。辽与宋朝订立澶渊之盟为辽瓷产生奠定了基础,进而形成了技艺相承、文脉相融、独具风格的文化现象。辽瓷多以白瓷和彩色釉陶(辽三彩)为主,其承载着白山黑水般的地域特色和浓郁的民族特点,反映出古代北方契丹族粗犷、豪迈的性格特质。辽瓷器型多源自于皮木容器,带有典型的游牧民族文化特征,如鸡冠壶、凤首瓶等,这些器型保留了当时契丹民族生活的痕迹。在纹饰题材上多见花草鱼鸟等自然元素,这与草原游牧民族崇敬自然、热爱自由有关。而器物在工艺和审美上体现了实用性和装饰美感的特点。辽代契丹族汲取了中原文化精髓,继承了唐朝陶瓷技艺,融入自身草原民族文化,从而创造了富有北方地域特色的辽瓷文化,反映出了北方契丹民族从游牧向定居生活的转变过程。

记者:陶瓷唐三彩以绚丽釉色和精湛工艺闻名于世,辽瓷中的三彩瓷器与之有何关联和独特之处?

孙天舒:辽三彩与唐三彩同称为三彩瓷器,从陶瓷历史演进角度讲,辽瓷技艺承袭了唐代陶瓷遗风。在三彩瓷器中具体表现为:一是工艺和技术,辽三彩继承了唐三彩的二次烧成工艺,先制坯高温素烧,再施低温釉烧;二是装饰技法,两者都采用刻、剔、划、印花等手法;三是釉色,辽三彩在颜色上部分延续了唐三彩的传统,常见于黄、绿、白等色调;四是纹饰题材,辽三彩与唐三彩在纹饰图案上都多见自然花草和动物。

辽三彩在传承中也体现出了自身的独特之处。首先,器物扁身,器型以契丹民族生活用具为主,如方碟、海棠花式长盘等,兼具游牧民族特色与实用功能。同时,辽代三彩瓷器更广泛应用于日常生活,这体现了辽瓷在传承中从唐三彩的冥器转向实用器的演进。其次,辽三彩是根据纹饰内容分施彩釉,施釉没有交融感,釉面较少流淌;并且器物上大多带有鼓钉纹和双系等装饰。再次,釉色上以绿、黄、白为主。辽代的三彩器物整体色彩简约,这与草原民族贴近自然和其粗犷、简单的族群特点相关。

辽三彩的延续与演变主要受中原汉文化影响,在技术、器型、釉色和草原文化表达上形成了特有的器物类型。辽瓷是契丹族在与中原汉族频繁往来过程中,汲取中原文化并融入中原地区生活方式下产生的,这说明中华文化在多元一体的格局中不断吸纳地域特色,进而形成丰富且连贯的审美体系。

记者:辽瓷技艺在传承中如何呈现出中华各民族不同文化的交融?

孙天舒:辽瓷在技艺传承中不仅保留了北方契丹族的特点,还广泛吸收了汉族等其他民族的工艺、文化及审美思想。中原陶瓷工艺技术在北方疆域的传承直接体现民族交往和交融,辽瓷的釉色体系则融合了中原瓷器的传统和契丹族的审美特征,如上述辽三彩与唐三彩共性与个性的特点,折射出中华各民族的包容与多元统一性。

记者:从古至今,辽瓷在海外传播与交流方面的反响如何?

孙天舒:中国是陶瓷大国,辽瓷作为中国陶瓷的重要分支,以其特有的艺术风格和文化价值受到了海内外关注。历史上,辽瓷通过丝绸之路等贸易路线向西传播,外销至埃及、伊朗等国家。古代有很多带着辽瓷出国的“出海人”在交往过程中落地生根,辽瓷文化随之传播而被海外了解,进而成为文化交流的一个载体。

如今,通过线上线下相结合的方式,辽瓷得以向海外展示及推介。近年来,辽瓷在达沃斯论坛、大阪世博会等海内外大型活动上展览展示,观众对辽瓷产生了浓厚兴趣,越来越多外国友人了解到辽瓷文化。除此,我们也在和英国一些高校合作探索新途径,让中国辽瓷文化传播得更远、更广。同时,我们还举办了辽瓷研学等体验活动,与北美画院合作创建学习交流基地,在辽瓷文化基地向外宾介绍、演示辽瓷技艺等。各国友人从对辽瓷一无所知到欣赏敬佩,彰显了千年辽瓷技艺所承载的中国传统文化特有的魅力。(完)

孙天舒,中国非物质文化遗产辽瓷烧制技艺代表性传承人,从事辽瓷文化事业15年。2007年师从陶瓷大师关宝琮系统学习辽瓷技艺,为了更好挖掘辽瓷文化,于2015年创办辽宁省龙呈文化创意产业园,进行系统化、产业化、规模化创新发展非遗辽瓷文化事业。

来源:中国新闻网