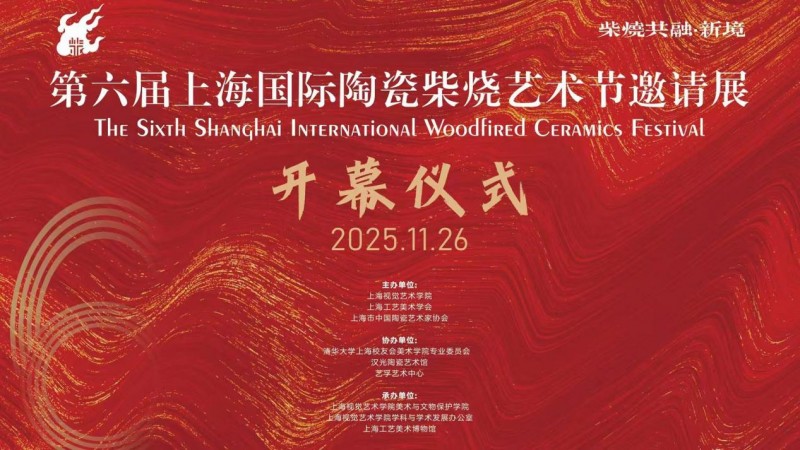

第六届上海国际陶瓷柴烧艺术节在沪启幕,以“共融·新境”开启十年探索新篇章

2025年11月26日,第六届上海国际陶瓷柴烧艺术节邀请展在具有百年历史的上海工艺美术博物馆(汾阳路79号)顺利举行。这座见证上海工艺美术发展的历史建筑与当代柴烧艺术的创新成果相映成趣,为观众营造出一个穿越时空的艺术对话空间。

本届艺术节由上海视觉艺术学院、上海工艺美术学会、上海市中国陶瓷艺术家协会联合主办,上海视觉艺术学院美术与文物保护学院、上海视觉艺术学院学科与学术发展办公室与上海工艺美术博物馆共同承办。

上海市中国陶瓷艺术家协会会长陈海波先生;上海工艺美术有限公司党委副书记周金祥先生;中国工艺美术大师、上海市中国陶瓷艺术家协会名誉会长、汉光陶瓷创导者李遊宇教授;上海中国陶瓷艺术家协会秘书长杨楠先生,上海工艺美术学会会长周南先生,上海工艺美术行业协会秘书长朱建中先生,上海工艺美术研究所常务所长徐旺德先生莅临开幕式。

上海视觉艺术学院董事长朱自强先生,美术与文物保护学院总支书记汪建强先生,执行院长石墨先生,副院长汪苡恝女士、丁忠明先生、院长助理秦岭先生、总支副书记马洪强先生以及相关院校和行业的专家、教师和学生代表参加了开幕式。

在当天的开幕式上,多位嘉宾发表致辞,围绕柴烧艺术的当代表达与未来走向进行深入分享。

上海工艺美术学会会长周南先生回顾了柴烧工艺的发展历程,并提出了在当代语境中推动柴烧艺术传承的路径。他指出,柴烧不仅是传统工艺形式的延续,更是艺术表达与生活哲思的交汇点

上海市中国陶瓷艺术家协会会长陈海波先生在致辞时表示,柴烧艺术的发展需要产业联动与高校支撑,并希望通过本次艺术节,进一步加强行业交流拓宽国际视野,为陶瓷艺术注入更多可能性。

作为艺术节的发起人与总策展人,上海视觉艺术学院李遊宇教授以《十年初心,柴烧新境》为题,讲述了艺术节创立至今的发展轨迹。他动情回顾了十年来柴烧艺术从“点火”到“燎原”的蜕变,并强调“共融”理念对于中外陶瓷文化交流的意义。

之后,上海视觉艺术学院美术与文物保护学院执行院长石墨先生发表致辞。他从高校视角出发,强调高校在传统工艺传承与当代转化中的独特责任,并同汪建强书记共同为本次新聘客座教授颁发聘书。最后,上海视觉艺术学院董事长朱自强先生,宣布“第六届上海国际陶瓷柴烧艺术节”正式开幕。

十年耕耘铸就国际化专业平台

上海国际陶瓷柴烧艺术节自2015年创办以来,历经十年探索发展,已成为中国最具影响力的陶瓷艺术盛会之一。从首届国际柴烧节的探索尝试,第五届上海—云南建水国际陶瓷柴烧艺术节的盛大举行,到本届“共融·新境”的创新发展,柴烧艺术节始终坚持以专业性与学术性并重,传统与创新共存的原则,为全球陶瓷艺术家搭建高质量的交流平台。本次展览特别精选了十年来的代表性陶瓷柴烧作品,这既是对过往成就的总结,也是对未来发展的展望。展览现场共展出43件(套)作品,32位陶艺家分别来自于中国、挪威、德国、丹麦、法国、西班牙、南非、日本、韩国、美国和澳大利亚11个国家,充分体现了艺术节的国际影响力。

多元呈现柴烧艺术当代面貌

本次展览的展品涵盖日用器、装饰器、雕塑类等多种类型,题材丰富,表现技法多样。从实用性与艺术性兼具的茶器、花器,到充满实验精神的当代雕塑,这些作品全方位展现了当今世界陶瓷柴烧的艺术面貌和各国各地区的文化特色。挪威艺术家奥雷·莫滕·洛克凡的柴烧作品延续了他对窑炉结构与烧成效果的深入研究,展现出北欧设计理念与东方烧造技艺的完美融合。日本陶艺家将侘寂美学融入柴烧创作,作品体现出对自然肌理和偶然美的追求。中国艺术家则在继承建水紫陶、景德镇陶瓷等传统工艺的基础上,大胆创新,展现出柴烧艺术在当代中国的多元发展。

主题深化探讨柴烧”共融·新境”艺术理念

本届艺术节以“共融·新境”为主题,彰显了柴烧艺术在当代的发展方向。艺术节组委会在开幕式上表示,“共融”使来自世界各地的陶瓷艺术家形成了以柴烧为艺术语境的创作共同体。在这个创作场域中,东方造物思想与西方现代美学展开深度对话,传统工艺与当代艺术实现创造性重构。在“共融”的基础上,艺术节同时指向“新境”的开拓。这一艺术境界具体体现为陶瓷艺术语言的重构——柴烧过程中的非预期性与艺术家的观念控制形成新的创作方向;落灰与火痕等传统审美元素,通过与综合材料、空间叙事的全新结合,拓展出柴烧作为当代艺术的形式语言边界。展览策展方强调,本届艺术节呈现的作品数量虽然凝练,但每一件都是体现“共融·新境”主题的柴烧精品。这些作品既是艺术家个人艺术感悟的结晶,也是时代精神的凝聚。十年是一个里程碑,更是一个新起点。

第六届上海国际陶瓷柴烧艺术节的成功举办,不仅展现了柴烧艺术在当代语境下的创新活力,更为工艺美术的当代转型提供了新的思考维度,必将推动中国陶瓷艺术在国际舞台上绽放更加璀璨的光芒。

来源:中国日报网