落日下的林銮渡景致

“大家看这个礁石上的台阶,可以帮助我们推测当时码头运的是什么货物。距离较远的两排台阶用来挑瓷器等重物,两个工人抬着货物,一人踩着一排台阶,把货物送到岸上或船上。”近日,在林銮渡,石狮市市情讲解员曾棋祥说得形象有趣,游客们听得津津有味。

林銮渡建于唐代,由一组近岸礁石和古渡头、引堤、栈桥组成,已有1300多年历史,曾是“东方第一大港”泉州港的重要码头,在中国东南地区构建起海上贸易枢纽,港通东亚、东南亚、南亚,甚至远及非洲、欧洲,见证了古代海上丝绸之路的辉煌。

斗转星移,沧海桑田。大港时代,林銮渡逐渐退出历史舞台,成为一处小渔港。不过,与林銮渡相隔1公里处,兴起了一座现代化智慧港口,名为石湖港。作为国家一类口岸、泉州港中心港区,石湖港内贸航线连接环渤海、长三角、珠三角、东南沿海、西南沿海等国内主要港口群,外贸航线覆盖共建“一带一路”国家,并通过新加坡、马来西亚巴生等国际大港辐射全球。

前世今生:林銮渡熠熠生辉

林銮渡位于石狮市蚶江镇石湖村,从高处望去,犹如一头鲸鱼横卧于两块天然岩石间,整体呈曲尺状,以花岗岩条石逐层垒砌,上方横铺石板。渡头和引堰均嵌在海底礁石盘上,以重达数吨的巨石砌筑而成。礁石斜坡被凿出石阶和拴缆孔,便于系缆泊船。

石湖半岛三面临海,西侧是个半月形海湾,形成天然的避风良港。半岛位于泉州湾中部,邻近晋江与洛阳江交汇处海口,距泉州城区约27公里,对内可进入“双江”,对外扼守泉州湾主航道。由于地转偏向力,林銮渡的航道水位理想,低潮位水深14米,高潮位水深36米。周边海底为平岸花岗岩结构,不易淤积,适合大型船只停泊。

清代晋江人蔡永蒹所著《西山杂志》记载,唐代开元八年(720年),当地商人林銮花费巨资,选择在泉州湾石湖半岛建造码头,史称“林銮渡”,开辟了从泉州至文莱(古称“渤泥”)的南洋香料贸易航线。

北宋熙宁年间,朝廷在石湖半岛设立巡检寨城,与林銮渡相连,保障泉州湾出海口航道的畅通。后寨城因年久失修有所损毁。南宋嘉定年间,理学名臣真德秀担任泉州太守时重修寨城,建造营房,清剿海盗,筑牢泉州港海上贸易堡垒。

宋代元祐年间,官员傅琎在林銮渡原有的基础上加筑通济桥,进一步完善码头功能。整座栈桥将岸边村落与前方的大礁石码头连接起来,方便人们从大礁石处停船登岸,也可在高潮位时作为靠岸的设施进行使用。根据栈桥基础部分的考古成果可知,其底部仍保留着宋代石质桥基,上部经过后人多次修补,留下了不同时代的改动痕迹。

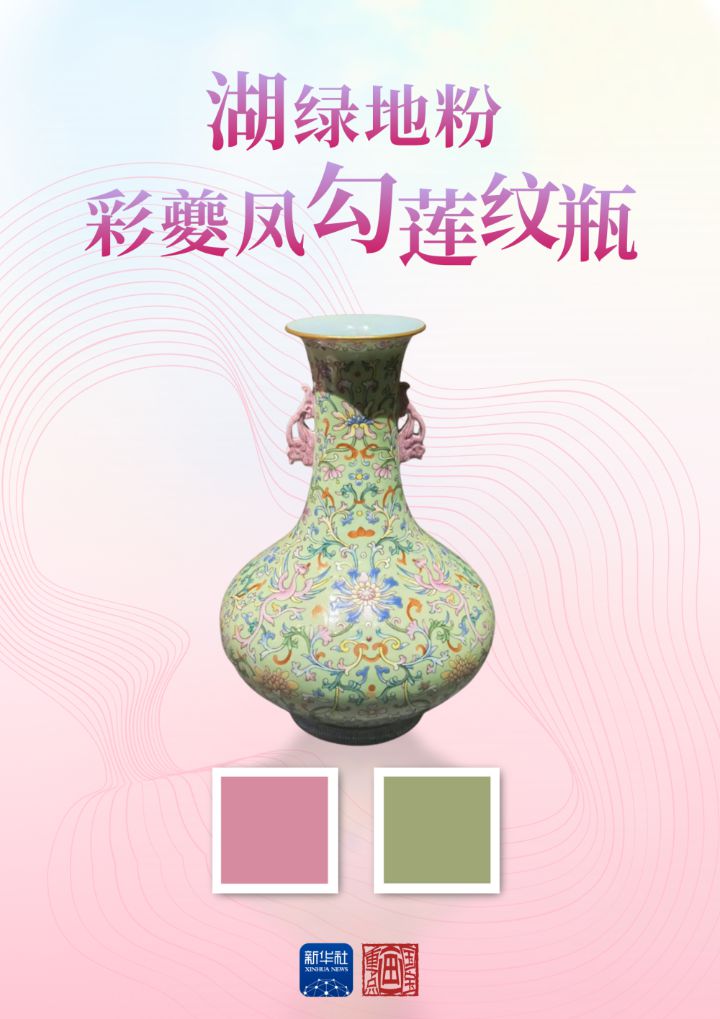

10至14世纪,随着泉州海外交通的兴盛,万寿塔、六胜塔两座航标塔相继兴建,使林銮渡的航运功能得到充分利用。当时,林銮渡是外国商船进入泉州港的第一站。商船先在林銮渡停靠,然后沿海而上,经过晋江流域河道,将国外的奇珍异宝转运至泉州城区进行交易。同时,国内的丝绸、瓷器、茶叶等货物也从林銮渡出海,远渡重洋,销往东南亚、中东乃至欧洲等地区。

“至南宋末年,泉州港超过了广州港,成为全国海港之首,而石湖港具有天然的避风、水深、港阔等海港条件,被推为泉州湾的海港之首。”石狮市政协文史委副主任洪亚怀说。

宋元时期,林銮渡是泉州港水陆转运的重要码头,见证了东南地区航运与外贸的极盛时期。之后,受国际环境和禁海政策的影响,林銮渡的贸易规模逐渐萎缩,但仍有不少闪光点见诸史书之中。

明代永乐十五年(1417年),郑和第五次下西洋,开启全部7次航行中最远、最具突破性的一次,他带领庞大的船队,驶向未知的非洲东海岸。“史料记载,郑和舰队曾停靠在林銮渡,出海经过六胜塔附近洋面时突遇狂风,遂将‘镇海神针’投入海中,才得以转危为安。”洪亚怀说,1981年,石湖港水域打捞出一个明代四爪铁锚,锚爪残长80至120厘米,口径12至13厘米,锚杆残长268厘米,口径17厘米,成为一件历史文物。据测量,这根“镇海神针”重达758.3公斤,现由泉州海外交通史博物馆收藏。

清代乾隆四十九年(1784年),朝廷开放彰化县鹿港与蚶江对渡。从此以后,石狮蚶江与台湾鹿港船来人往,互通有无,使两地商贸与文化交流盛极一时。

得益于礁石和花岗岩硬度高,耐磨性、耐腐蚀性强,林銮渡至今保存较好,仍具备小型港口的功能,可以作为渔港进行使用。现存林銮渡全长113.5米,其中主体部分长六七十米,宽2.2米,高出海滩1.5至2.9米。2021年7月,“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”项目入选《世界遗产名录》,成为我国第56处世界遗产,被称为石狮“海丝三宝”的林銮渡、六胜塔、万寿塔成为其中三个遗产点。

商贾世家:林銮缔造外贸奇迹

翻开《西山杂志》,书中记录着林銮的伟大创举:“试舟到渤泥,往来有利。沿海畲家人俱之往,引来蕃舟。蛮人喜彩绣,武陵多女红,故以香料易彩衣。”

“仅一个‘试’字,就可以看出林銮不畏艰险的开拓精神和坚定信心。”石狮市博物馆馆长李国宏说,在互利共赢的商贸往来中,一个“喜”字刻画出当年外国人对“中国货”的青睐,也反映出泉州港出口商品的构成情况,表明了泉州与渤泥在经济贸易上的互补性。

天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。林銮船队成功直航南洋后,绘就了一幅泉州沿海地区航运业与对外贸易的生动图景:一艘艘满载丝绸、茶叶、陶瓷等货品的商船,从林銮渡驶向远洋,运往异国他乡;一艘艘装满香料、楠木、工艺品等异域货物的“蕃舶”远航而来,在林銮渡卸下。

林銮生活在唐朝中期,约8世纪,正史中关于他的记载不多,其事迹主要流传于地方志书和民间传说。资料显示,林銮的祖父是一位隋代商人,从事海外贸易。林銮继承家业,并加以拓展。

经过几代人的积累,林銮坐拥一支庞大的商贸船队,据传其船只长达数十丈,常年利用季风往返于中国与东南亚之间,航线主要通往渤泥(今文莱)、占城(今越南中部)、三佛齐(今苏门答腊)等地。

船队需要母港,林銮率先在泉州湾、围头湾创建航运码头、船场、航标塔,用于船队停靠和货物装卸。《西山杂志》记载,林銮先后建造了7座石塔,包括钟厝塔、钱店塔、石菌塔、刘氏塔、凤鸣塔、西资塔和象立塔,总称“林家石塔”,也叫“七星塔”。

由于年代久远,这些石塔存世不多,象立塔便是其中之一。象立塔位于晋江市金井镇围头村,建在围头半岛南端一处形如“象鼻”的岩石上,因此而得名。“现在,人们都称之为围头塔。”围头村党支部书记洪水平介绍说,旧塔在几十年前被炮火损毁了,后来筹资重建,就是眼下可以看到的新塔。

受林銮的影响,泉州海上贸易逐渐兴起,为后来福建市舶司的设立奠定了良好基础。市舶司相当于古代海关,是宋、元及明初时期政府设置在各海港管理海上对外贸易的行政机构。北宋初年,福建没有市舶司,导致所有海外贸易需先到广州路、浙江路两地办理入口公凭和完税手续。泉州虽有“番舶之饶,杂货山积”,但贸易流程却烦琐冗杂,且备受市舶司所在地地方保护主义制约。

北宋元祐二年(1087年),朝廷批准在泉州城南晋江之畔设置福建路提举市舶司,“掌蕃货海舶征榷贸易之事,以来远人,通远物”。泉州市文物保护中心考古研究部成员傅恩凤认为,这是一件历史性的大事,标志着泉州正式成为开放的国家对外贸易口岸,在泉州海外贸易史上具有里程碑式意义。

市舶司设立后,成为外来商人、货物进入泉州城的第一站。“当时,市舶司向舶货征收的是‘实物税’,一般叫作‘抽解’,就是按一定比例抽收舶货。”傅恩凤说,市舶司还有禁榷、博买等经济职能,可以对舶货中的稀有物品实行专买专卖,也能收买部分物品进行售卖。

林銮是泉州从一个小渔港向“东方第一大港”迈进的关键奠基人之一,更是泉州海洋文化的一个重要记忆符号,代表着这座城市悠久的航海和商贸传统。如果说林銮渡是泉州作为世界遗产的“物证”,那么林銮就是赋予这个物证灵魂的“人证”。

时移世易:崛起现代大型新港

繁华落尽,曾经的林銮渡早已无法满足现代航运的需求。如今,距离林銮渡仅1公里处,崛起了一座集装箱运输中转枢纽港,即石湖港。

目前,石湖港是国家一类口岸,也是泉州港中心港区。2023年2月,5号和6号2个10万吨级集装箱泊位正式投产,标志着石湖港迈入年吞吐能力超300万标箱的大型港口行列。两个泊位总长850米,设计年吞吐能力120万标箱,相当于“再造”一个石湖港。

2024年3月,由全球航运巨头法国达飞海运集团运营的可装载6900个标准集装箱的“达飞兰波”轮靠泊石湖港,将177个装满瓷砖、纺织品、五金机电等货物的集装箱运往菲律宾、印尼等地,首次验证了石湖港具备大型船舶接卸能力,再次凸显石湖港作为泉州港中心港区的重要地位。

日前,以“海丝起点 港通世界”为主题的港航推介活动在泉州举行,29个项目集中签约,涉及港口航线、码头开发运营、综合物流、港口作业服务、新增船舶运力等方面。其中,泉州港务、泉州太平洋等码头企业分别与国能、百宏等能源、工贸企业签订协议,进一步优化物流和智能服务,提高生产效率。

“2009年就来到石湖港作业区了,2014年开始参与桥吊工作。一个工班大概6小时,可以装卸200多个集装箱,一年中有两三次达到330箱。”近日,泉州太平洋集装箱码头有限公司员工王金宝告诉记者,“这么多年来,我装运的集装箱成千上万个,有来自印尼、新加坡等国家,也有发往中东、欧洲等地区。”

王金宝是一名技术能手,在2023年全省首届交通行业(港口)职业技能大赛中夺得第一名,荣获“福建省技术能手”称号。让他印象最深刻的是,石湖港码头的智能化程度越来越高。

原先,石湖港集装箱转运车均为人工驾驶;而今,港区已采用无人集卡新能源车辆,总数达到30台左右。经过智慧化、数字化升级后,泊位通过感知融合、协同计算、即时通信,与港口调度系统、场桥、岸桥等要素无缝对接,实现全天候全流程无人作业。

记者在现场看到,借助5G智能技术,石湖港无人集卡新能源车辆穿梭于各个集装箱之间,依靠卫星定位系统精准调度发往世界各地的货轮。当前,石湖港内贸航线连接环渤海、长三角、珠三角、东南沿海、西南沿海等国内主要港口群,外贸航线覆盖共建“一带一路”国家,并通过新加坡、巴生等国际大港辐射全球。

近年来,石狮市搭乘“一带一路”春风,抢抓RCEP发展机遇,主动融入“丝路海运”,推动古港重振雄风。拓泊位、辟航线、优服务……通过一系列“组合拳”,石湖港交出亮眼成绩单。据统计,2024年,石湖港集装箱吞吐量约150万标箱,同比增长14%,其中外贸集装箱突破10万标箱。2025年1至10月,石湖港集装箱吞吐量118.12万标箱,其中外贸集装箱吞吐量10.08万标箱,同比增长10.41%。

从木质帆船的“七星伴月”保寿孔,寓意引导海船平安航行,到现代船舶的北斗导航系统,精准指向七大洲海域,石湖港采用高阶科技重新诠释了“梯航万国”的智慧,再现“市井十洲人”的盛况。

(记者 林剑波 通讯员 薛宇翔 王鹏达 文/图)

来源:中国日报网