在重庆宝林院子红墙绿树间,一座融合历史厚度与时尚活力的文化新地标——两江贝岭博物馆已焕新开放一年有余。在这方天地,不时有文艺青年结伴而至,用光影定格历史与当下的浪漫邂逅。

据介绍,这座民办综合性博物馆,总建筑面积1.78万平方米,展厅面积超3000平方米,正以“国际化视野”与“场景化体验”为核心理念,将艺术收藏、文化创意与休闲消费有机融合,为市民游客搭建起触摸千年文化的立体通道。

人间好物:从“藏起来”到“拿出来”

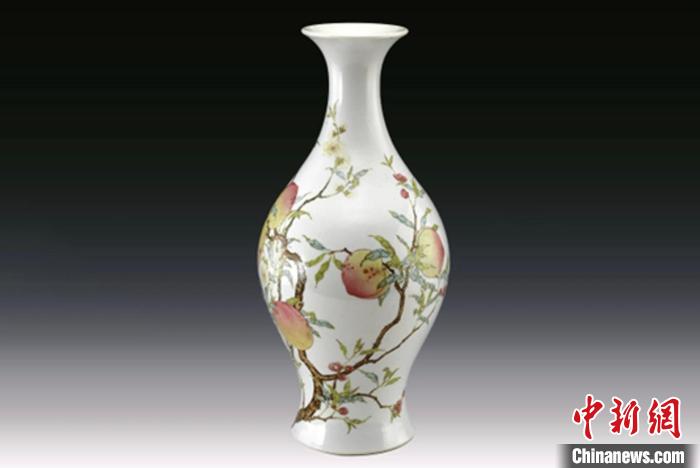

走进两江贝岭博物馆,陶瓷艺术、青铜艺术、书画艺术、石雕石刻艺术等十余个主题展厅跃然眼前,馆藏1000余件文物跨越战国至明、清时期,无声诉说着历史故事。

巧夺天工的瓦罐器物,栩栩如生的大师画作,恢弘壮丽的石碑石刻……在该博物馆馆长刘莉看来,一件件文物倘若都“养在深闺人未识”,往往难逃被人遗忘的命运。

“为让诸多民间文物‘传下去’,传诸后世、传诸众人,‘聚宝成林、汇贝成岭’的两江贝岭博物馆应运而生。”刘莉说,希望更多文物能面向公众,被欣赏、研究、传承,实现价值外溢、价值增值。

文脉传承:从“保下来”到“活起来”

该博物馆千余件藏品中,有三组独具特色的“文物CP”尤为引人注目——汉代彩绘陶马、青铜香薰炉与青铜鸳鸯钮,它们承载着古人跨越千年的生活智慧与情感寄托成对呈现,留给后人无限遐思。

在这里,汉代彩绘陶马灵动的关节设计,赋予木马俑生动卧姿,体现出古代统治者对马的重视,展现着古代劳动人民的智慧结晶与精湛工艺。

在这里,青铜香薰炉镂空灵动的睡鸭造型,让人不免想起李商隐《促漏》一诗中“舞鸾镜匣收残黛,睡鸭香炉换夕熏”的生活场景。

在这里,青铜鸳鸯钮与博物馆所在地重庆鸳鸯街道相互呼应,寄托着中国人从古至今对美好爱情的向往和对和谐社会的追求。

从战国时期青铜虎纹弓耳矛,到魏晋南北朝时期青釉暗刻莲瓣纹龙柄鸡首壶;从唐代长沙窑椰枣纹执壶,到明代凤冠,两江贝岭博物馆每一件文物都承载着特定历史时期的文化密码。

抚今追昔,如何让历史文化真正留在大众心间?刘莉认为,首先要将文物“保下来”。比如,两江贝岭博物馆馆藏的十一尊清代石刻八十八佛系列佛造像就正在广邀文物“守护人”参与文物保护。

同时,为拉近文物与大众的距离,该博物馆还推出系列创意文创:以青铜香薰炉为原型的“对鸭”冰箱贴,借“对呀”谐音梗化身社交话题符号;青铜鸳鸯钮香氛挂饰,融合中医香疗智慧,既美观又养生;与园区“找山咖啡”联名的特调饮品“睡鸭醒春”,以柠檬雪梨碰撞茴香尾韵,让汉代风雅滋味萦绕舌尖。

刘莉说,作为重庆文化新IP,该博物馆创新融合群众喜闻乐见的方式,让传统文物从“保下来”到“活起来”,就是为了吸引更多年轻人的目光,让传承更有趣有“料”。

旧园新生:从“活下去”到“热起来”

提升民间文物保护传承利用水平,提高民办博物馆“造血机能”是关键。对于两江贝岭博物馆团队而言,早在十几年前运营宝林博物馆时,就探索出一条“以馆带产,以产促馆”的“生存”路径。

据介绍,两江贝岭博物馆自2024年开放运营以来,已陆续打造出艺术家驻留工作室、书法文化体验馆等美学空间,正持续加大资源整合力度,努力找到馆藏资源与社会资源的嫁接点,推动“小而美”的复合型文化空间成为“博物馆+”的新场域。

可民办博物馆从“活下来”到“发展好”,光靠活动引流远远不够。刘莉希望,宝林院子能延伸发展文旅融合产业,形成“展示+餐饮+文创”一条龙融合业态,吸引更多企业“住”进来、更多人走进来,最大限度释放文化消费活力。

盘活挑战不小,园区昭示性问题便是其一。据了解,宝林院子楼宇外墙经十余年风雨侵蚀,已出现瓷砖空鼓脱落现象,不仅存在安全隐患,也影响其形象,导致部分意向入驻企业望而却步。而改善场馆面貌需要系统规划,仅靠博物馆自身力量难以推进,这一度成了园区企业的烦心事。

今年4月,重庆两江新区产业运营有限公司组织专业技术人员现场踏勘后,以“除险固安”为目标,立即启动修缮设计工作,旨在限时解决困扰企业的安全隐患,全力优化园区营商环境。

“民办博物馆是宝林院子文化产业发展的主要载体,本次园区改造不是简单的城市更新,更是国企民企‘双向奔赴’对城市历史和文脉的保护。”宝林院子园区服务专员李昱桔介绍,此次外墙修缮工程涉及总面积约8000平方米,6月已陆续开始动工。

不只是场馆形象焕新,李昱桔对园区产业发展也有新思考。她说,盘活宝林院子可充分利用周边N37°月光之城的商业流量、学校的教育研学需求、住宅区的生活场景,通过“文化引流、商业变现、社区黏性”三重驱动,将其打造为连接商业、教育与居住的“社区文化枢纽”。

此外,两江贝岭博物馆也一直努力加装“扩音器”,不断提升民办博物馆在文博场域的“音量”。刘莉说,6月18日,重庆中国三峡博物馆联动国内11家博物馆打造的展览《从敦煌到大足——石窟艺术中国化流变展》正式开幕,这是两江贝岭博物馆首次参与协办。她相信,民办博物馆这朵“文化之花”在各方精心浇灌下,定能“活起来”“火起来”“走出去”,焕发出新的光彩。

来源:中国新闻网