江苏宜兴前墅龙窑“新春第一窑”开窑

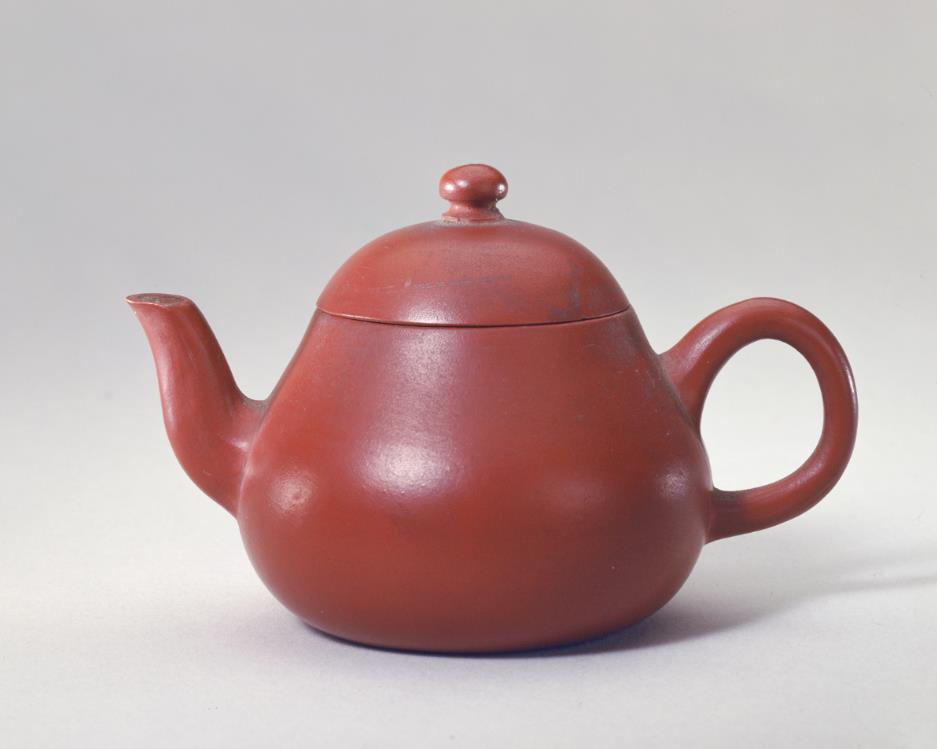

宜兴2月3日电 (孙权 唐娟)2月2日,农历正月初五,在江苏省宜兴市丁蜀镇的全国重点文物保护单位宜兴窑址(前墅龙窑),2025前墅龙窑春节开窑活动正式举行。活动现场,一件件造型别致的花瓶、紫砂壶、茶杯被依次从窑中捧出,令现场观众啧啧称奇;舞龙表演、民俗表演等精彩演出,也收获了众多市民、游客的阵阵喝彩。

工作人员展示前墅龙窑烧制出的作品。张健 摄

前墅龙窑始建于明代,延烧至今,是我国目前仅存的两座活的明代龙窑之一,也是唯一一座仍在使用的古龙窑,称得上是宜兴陶艺制作的“活标本”。

前墅龙窑由窑头、窑身和窑尾三部分构成,头北尾南,通长43.4米。其采用传统柴烧技艺,主要烧制日用粗陶产品,每窑可入陶坯7000余件。如今,传统柴烧技艺虽已被新的烧制方式取代,但前墅龙窑仍是宜兴一个特殊的文化符号。

宜兴丁蜀前墅龙窑外景。张健 摄

为多角度展示古龙窑品牌文化,丁蜀镇建起了占地300多平方米的龙窑展示馆,系统展示古陶演进史。围绕“陶式生活”主题定位,加大前墅龙窑保护修缮力度,周边环境整洁优美、艺术氛围浓厚,为前墅龙窑创新发展奠定基础。

此外,为实现陶瓷文化保护与文旅产业发展的良性互动,近年来,丁蜀镇还持续打造“陶式生活自在丁蜀”文旅品牌,因地制宜,充分利用好历史文化资源。重点打造的“龙窑过大年”品牌活动,让龙窑成了一个特殊的文化符号。

丁蜀镇旅游科相关负责人介绍,目前,前墅龙窑每年计划烧窑6次以上,与春节、端午、中秋和陶文化艺术节等节日、节庆活动相呼应,实现非物质文化遗产与民俗文化、东坡文化的融合碰撞,让宜兴陶文化时尚“出圈”。

今日开窑活动现场,还有打扮成“财神爷”模样的工作人员为市民、游客派发新年祝福、发放前墅龙窑周边文创产品。

来源:中国新闻网