从东汉到南宋300多件古陶瓷!龙腾千峰—龙纹龙舟古陶瓷特展在宁波开展

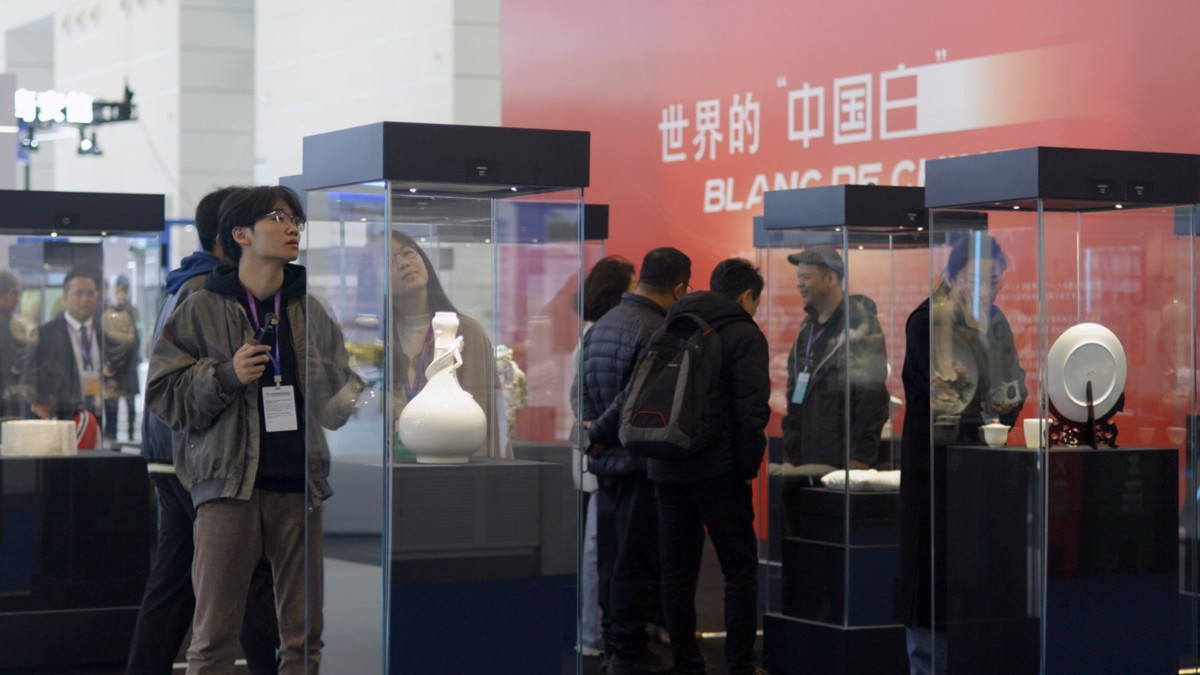

龙是中华民族的图腾,龙文化源远流长。2024年6月8日,正值端午节小长假第一天,龙腾千峰—-龙纹龙舟古陶瓷特展在宁波鄞州区下应街道西江古村的宁波千峰越窑青瓷博物馆开展,免费对外开放,有兴趣的市民和游客可前去参观,该展览将持续到6月30日。

本次展出该馆馆长陈国桢先生收藏的300多件流散各地的古陶瓷,时间跨度从东汉到南宋,器物窑口以越窑为主,也有巩县窑、长沙窑、建窑、湖田窑等窑口产品,器型以罂瓶为主、器物纹饰以龙纹为主,涵盖其他中国古典动物纹饰、刻划莲纹等花草纹,讲述古陶瓷罂瓶制作技术、器型、审美等方面的发展流变,生动展示中国陶瓷美学。

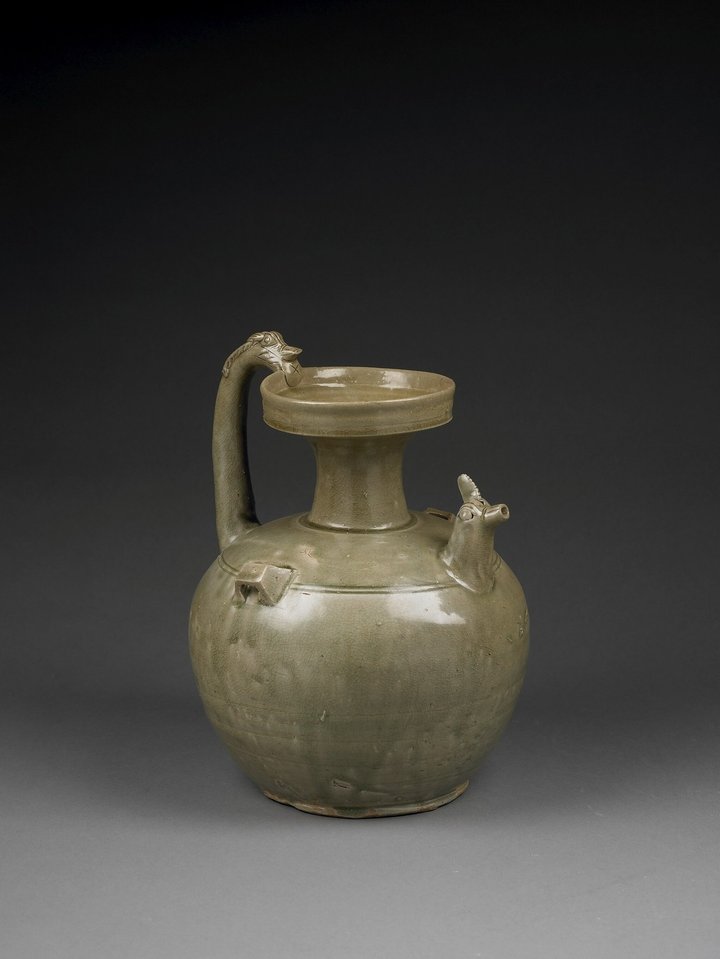

罂瓶的历史可以追溯到三国两晋时期,当时罂的器体开始由矮胖向瘦高发展,肩部变为四系或六系,器身装饰以网格带纹、联珠纹、铺首为多。隋唐时期,颈部继续升高,四系演变成双股柄,上端贴于颈的中部,柄上堆塑蟠龙。唐越窑罂出现了喇叭口、长颈、长圆腹、平底或圈足、有盖或无盖的罂瓶。

此外,罂瓶也有其特定的文化含义。在古代,它不仅是一种酒器,还与粮食储存有关,例如粮罂瓶,流行于五代至宋,又称“四鋬壶”,盘口,筒形颈,圆肩,口沿下至上腹置四整,矮足,有的有盖,主要用于储存粮食。这种器物在当时非常流行,越窑、婺州密均有烧制。

罂瓶不仅是一种具有悠久历史的陶瓷器形,还承载着丰富的文化内涵和特定的实用功能。 其中,带有龙纹、龙形动物纹饰的展品有108件,其中,不乏东汉至唐五代、北宋年间的孤品、国家级瑰宝。

越窑青瓷被称为”中国瓷器之母”。东汉年间浙江宁绍地区成熟青瓷器的诞生,开创了人类物质文明的新纪元。绍兴上虞与宁波余姚成为举世公认的瓷器发祥地和早期制瓷工艺的传播中心。在东汉至北宋的近千年间,越窑青瓷的制造历史从未间断,先后出现了三国西晋的繁荣期和五代北宋的鼎盛期,然而到宋朝时,因各种原因曾繁盛一时的越窑青瓷失传于世。

展览现场,宁波市民刘先生说,对于国内非国有博物馆,能展出这么丰富、多姿、器型硕大、奇特的古陶瓷罂瓶感到欣赏和惊叹,特别是龙罂部分,或贴塑或刻划,栩栩如生,古代劳动人民对工艺制作的精益求精而留下的文化瑰宝,于我们既是一种文化自信,也是一种激励。

来源:潮新闻